由北京图书大厦、北京大学出版社主办,北大自由论坛、文汇讲堂承办的第624届北京大学自由论坛“空带来的超人时空感知与《对话时代》新书研讨会” (北京特辑)》

【导读】12月初,被称为“AI教母”的斯坦福大学李飞飞于今年4月创立的World Labs发布了其首个空间智能项目的成果,令人瞠目结舌:一个3D游戏世界可以只需一张图片AI系统即可生成。与预测像素的生成式大型模型相比,AI 系统可以预测 3D 场景。这涉及到李飞飞首个创业世界实验室的方向——空间智能,即可视化成为洞察,看到成为理解,理解导致行动。三个月内该公司估值突破10亿美元。李飞飞最近还宣称,理解世界的运作方式是人工智能的下一步,我们需要从大语言模型转向大世界模型。

空间智能,通俗地说,就是指AI感知和创造的三维空间。

在文汇讲堂7月份出版的第八本新书《对话的时代——锻造新的生产力的强国之路》的长序言中,作者朱家明教授在“不断加速的前沿”一节中详细介绍了这一点。人工智能”介绍了该领域的新进展。他认为,基于大型AI模型的空间智能可以引领人类进入“一种全新的存在”,而具身智能可能就是这里的“原住民”。

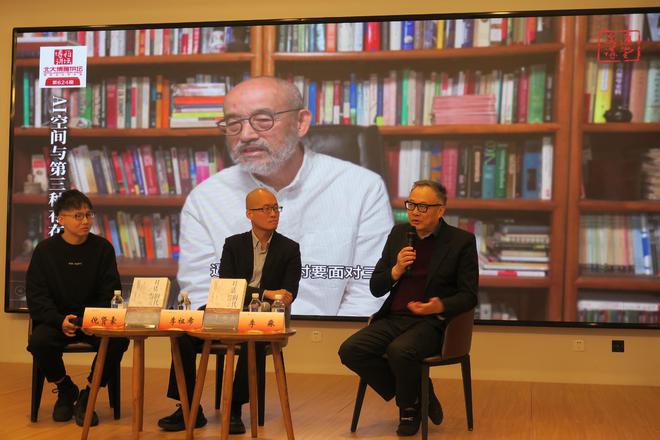

今年10月底,本书研讨会在北京和上海举行。在北京图书大厦举办的讲座主题是空间智能。由青博智能副总裁、创新院院长李祖熙主持,横琴粤澳深度合作区数字金融研究院学术技术委员会主任委员朱家明,战略负责人倪先浩北京致远人工智能研究院研究中心,与该校天文与空间科学研究所教授、著名科普作家中山李淼进行了非常前沿、专业、丰富的视角对话讲座。

现分为三部分并共享。两篇是内容,第三篇是互动。这是关于内容的。

《对话的时代》是文汇讲堂的第八本主题书,由北京大学出版社出版。自 9 月推出以来,已售出 3,000 多份。

概念理解:第三空间?空间智能?

李祖熙:今天我们一起讨论Sora的新一代人工智能技术,AI空间智能,以及第三种存在。目的是帮助大家畅想已经开始并即将闪耀的人工智能时代,以及人类将拥有哪些技术。 ,我们生活的空间将会有多么强大的赋能,以及将会有什么新的可能性。

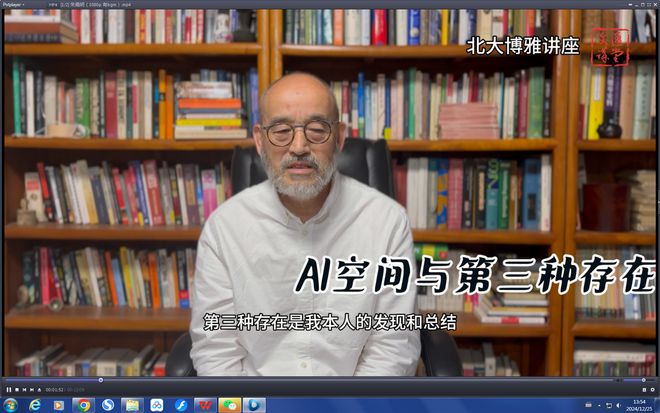

首先,我们需要定义一个概念。朱家明老师提出,“AI空间”可能成为人工智能时代的新存在。在他看来,这是“第三种存在”。斯坦福大学知名学者李飞飞也表达了这一观点。证据。我们先来听一下朱家明老师的讲解。

*ChatGPT的诞生演变为明确的“第三存在”

朱家明:我认为人工智能代表了第三种存在,成为与物质存在和精神存在平行的存在。第三种存在的特征就相当明显了。它既是物质的又是物质的,是精神的也是思想的;它既是科学性的,又是理论性的,又是技术性的;它既是社会性的,也是个人性的;它既具有创造性又具有创造性。创新。具体来说:

第一种存在是我们熟悉的物质存在。这样的存在首先是自然的存在,比如海洋、山脉、星球,还有化学元素、原子结构等等,这样的物理存在也是有规律的。牛顿的经典物理学是对物质世界的概括,爱因斯坦的相对论也是对物质世界的认知体系。

第二种存在是精神存在。这种存在可以体现为意识、思想、心理和情感的存在。宗教和哲学,以及各种人文学科,都是对精神存在的研究和概括。

唯物主义和唯心主义在哲学中被反复谈论,核心是如何理解第一存在和第二存在的关系。

朱嘉明在视频中解释了第三种存在

至于第三种存在方式,就是我自己总结的人工智能带来的存在方式。以ChatGPT大模型为分水岭,人们可以构建一个包含物质存在和精神存在的存在。例如,人工智能创造的多媒体状态可以超越人类的限制,实现多维的物理世界或人工智能空间。不仅如此,当今世界已经到了第一存在、第二存在开始需要人工智能得到更充分论证和证明的阶段。

简而言之,第三种存在是一个需要进一步证明的理论框架,目前尚未被人工智能界或哲学界普遍接受。然而,在现实生活中,明显的第三存在正在迅速发展和演化,迫使人类同时面对三种存在。

*“第三种存在”不需要人们去感知,它是一种潜在的学习

李祖熙:对于“AI空间”这样一个全新的概念,朱老师解释了它的理论和背景,但大家还是有一些疑问——这样一个概念意味着什么?它对应着我们生活中的哪些事物?请李淼老师从科普角度解释一下。

李淼:我抛开物理学家的身份来理解它。第一种存在遵循特定的物理规律以及更复杂的化学规律、生物规律等,是相对客观的规律。第二种存在是目前为止只有我们人类能够感知到的,因为它涉及到意识,而我们不知道动物是否有意识。看似独立,其实并不独立。这与我们的大脑有关。大脑中有灰质和神经网络,但神经网络工作后如何呈现意识,我们目前还不知道,也是一个难题。孩子2岁时,就可以对着镜子自言自语了。我儿子用棍子敲镜子,但到他四岁的时候,他就明白了。再延伸一点,我们有社会的概念。例如,这里的书必须被某人感知,并且必须有文字来描述它。同样,文化娱乐,比如电影等,也必须被我们人类感知。

李淼给出通俗解释

朱老师提出了第三种存在的概念。它不需要人们去感知,它不同于物质世界和我们的存在。首先,是潜在的学习。深度神经网络模仿人类,使用大量材料进行学习。新的形式是通过不断的演变而产生的。我们还无法判断这种形式是否有意识,所以我们称其为“第三存在”。

*具有三维特征,容纳多种虚拟变体,与具身智能一致

李祖熙:我明白了一些事情。与我们相比,AI或许有自己的自我意识。它可能无法辨别镜子中是否是自己,但它不依赖于处理速度或许多计算单元的并行连接。因此,我们的碳工程身体是一种新的存在方式。请问倪贤浩作为人工智能研发的重要团队,您从AI技术的角度如何看待这样一个新概念?

倪贤浩:从人工智能的角度来看,它和最近非常流行的体现智能密切相关。可以理解,脱离了人体,认知就会不同。例如,如果我们的身体是一只蝙蝠,我们对世界的认识将基于蝙蝠的感官和身体;如果我们的身体是一辆汽车,我们对整个世界的认识也会不同。因此,实体机器人和人形机器人在一定程度上符合所谓的第三存在。

这第三种存在和李飞飞老师的“空间智慧”是可以互相支持的。空间智能可以理解为机器在三维空间中感知、理解和交互的能力。它给二维世界添加了深度信息,使其变得三维且极度三维。这种所谓的空间智能或AI空间最终可能以两个虚拟代理之间的交互形式呈现,也可能成为机器人的“大脑”,实现物理交互。

我们来看看今天的话题从空到AI空间再到超人时空感知。 Sora是用来产生很多虚拟图像,或者一些新的东西,然后空间智能在此基础上变得更加三维。最后,迈向更好的虚拟世界或增强现实 (AR) 时代。整个过程可能就是我们目前对空间智能或者AI空间的理解。

李飞飞提出空间智能并强调视觉的重要性

李祖熙:你的分析让我想起一个观点。现在也有一些科学家认为,新一代人工智能不仅仅是一个工具,还可以让它产生一些包括文字和图片的内容,包括我们今天讨论的Sora视频。大家更愿意使用它。作为虚拟世界的一个变种,它可以在未来创造出更深入的画面,并容纳许多智能体在其中移动。这些特工可能与这里的每个人都有关系,也可能是与人类无关的独立智能体,即硅基智能体。

AI空间特点:引领世界模式

李祖熙:与三个空间相比,AI空间有什么特别之处?我们先来听听李淼老师的观点。

*低功耗的人脑或小型量子计算模型

李淼:我认为,无论我们的意识多么复杂,灵性绝对是建立在物质基础上的,尽管物质世界中大部分已解决的问题几乎是脑科学无法解决的。另一方面,人工智能则更加物理化。它使用电路、芯片等,深度神经网络只是对人脑的简化模拟,通过“力量可以创造奇迹”的方法实现大容量。

所以从某种意义上说,它们的机制既有相同又有不同。人类虽然也需要训练,但是他们有遗传,很多语法从一出生就在我们的大脑里。大型模型必须用大量的语料库进行训练,速度可以比人类快,但消耗的材料和能量却远比人类多。

李祖熙:人工智能具有比人类更好的特性,但也有科学家提到,人脑可能是一个功耗非常低的小型量子计算模型。听听倪贤豪怎么说。

*理想的“第三存在”既符合牛顿定律又符合量子定律

倪贤浩解析理想空间智能

倪贤浩:说到功耗,我们可以理解人工智能实际上有对人类思维过程或行为的功能模拟,也有模仿人脑结构和机制的结构模拟。目前的大型模型是利用很多计算机芯片连接在一起,实现深度神经网络或者构建大型模型,从而实现能力的出现,接近人类的水平。在结构模拟方向上,比如目前离商业化还很远的类脑智能,在整个结构上会更接近人类,并且能够实现更好的低功耗运行。类脑结构模拟预计将在未来几年内实现。这是第一个区别。

第二个区别,对于第三种存在来说,本质上是人类与智能体或机器人之间的交互,以及智能体之间的交互。每次交互产生的数据或信息,其数据质量和量级都是不同的。

最后一个区别是,第三种存在有一个渐进的过程。从年初的Sora视频生成到现在的AI空间智能,是一个从2D到3D的过程。在视频生成领域,目前国内有很多团队在向3D方向努力。朝着生成和空间智能的方向前进。

要让人类和机器人或者智能体实现真正成熟意义上的自由交互,技术还需要不断改进。以空间智能为例。目前更多的理论讨论正在进行中。在实证方面,各种研究才刚刚开始,并取得了一些初步成果。明年,我们将看到更多务实成果。今年年初《Sora》问世后,包括国内团队在内的不少团队已经在着手制作。

我们希望这种生成既符合人类世界的宏观牛顿定律,又符合量子力学的微观定律。我们发现目前的大模型生成的内容可能不符合物理定律,这是第三存在逼近现实过程中比较大的技术问题。

如果生成的2D、3D视频、图片等内容符合物理定律,这样的第三种存在就会比较成熟,而且这种技术也可以应用到虚拟空间中,比如采用虚拟空间的形式。机器人直接与我们互动。物理意义上的交互通常被称为“世界模型”或“体现世界模型”。所以,从空到空间智能再到世界模型,我们还需要不断强化。目前,我们在生成模型的基本架构Transformer和Diffusion上使用因果约束来进行世界模型训练。这可以理解为从多模态到世界模式的转变。模型尝试。

最后,从长远的角度来看,第三存在将会向前发展,而元宇宙是一个交点。

*人类和人类发明的现有工具都会受到功能限制,人工智能则不同

李祖熙:人工智能不仅有自己不同于人类的特点,而且在发展初期也表现出了自己的不足——现在它仍然向我们人类学习更多的东西。 AI产生的不仅仅是表面形式,更重要的是它获得了我们的物理定律或者其他深层逻辑。这样的话,它的应用就会更加可控,离我们更近,未来可能也是如此。超越我们现行的一些法律和现实世界的一些限制。我们来听听朱家明老师对这个问题的看法。

朱家明谈工具的局限性

朱家明:人类有各种局限性,其中最大的局限性来自于人体生物学。例如,人类没有办法确定自己的基因遗传和突变。人类的感官,包括眼睛,对现实世界的感知非常有限。夸克、DNA、新冠病毒等纳米级微观世界以及宇宙是不可能通过肉眼来认识的。在宏观世界中,更不可能感觉到这个世界是由概率论控制的。这是宏观方面。因此,人类需要借助一些科学工具,包括天文望远镜、显微镜等来了解世界。如今,科学技术的发展进入了瓶颈期,这些科学工具已被证明具有局限性,因此需要利用人工智能来突破极限挑战。

AI空间、虚拟宇宙、脑机接口

李祖熙:我们再延伸一下人工智能和虚拟宇宙的关系。元宇宙和AI的区别在于外部系统和核心。 Metaverse的最新进展是,Meta最近推出了新的眼镜和相机,可以帮助你看到眼前的事物。看到一个人后,它会告诉你这个人的身份,有什么背景信息。这一切都显示在眼镜的镜片上。在内部,人工智能会为您处理一切。该设备可能会在未来一两年内提供给所有人。那么今天我们站在这个时代的早期,想象一下人工智能和元宇宙的结合未来会有哪些应用,有哪些有趣的发展前景和盈利模式。

*AI与元宇宙相辅相成,谁更强要看未来的发展

现场三人激烈讨论

倪贤浩:虚拟世界有两种呈现方式,一种是完全虚拟的虚拟现实,另一种是在现实中通过眼镜直接看到的真实感的增强。眼镜等头戴式设备是最好的方式,部分甚至完全如此。取代我们的手机并使用增强现实模式来实现加速迈向虚拟宇宙时代可能至关重要。

至于人工智能在虚拟宇宙中的作用,首先,它需要沟通。人的脑电波速度极快,支撑头戴式设备线路需要5G承载网络;其次,需要计算能力;第三,它的经济体系,虚拟宇宙很可能像现在的互联网一样,是跨国的全球化。它需要跨国的经济手段或者区块链等技术,就像朱家明老师一直在做的那样。第四个是内容生成,因为元宇宙本质上和我们是一样的。刚才提到的第三种存在和AI空间是可以融合的。结合头戴式显示设备、通讯车辆、经济系统和计算能力,两年后元宇宙再次流行起来是有可能的。

也有可能在两三年内我们会关注更微观的东西,比如预测蛋白质结构,然后根据这个预测做一些更高效、更快的药物发现。也许在接下来的几个月或者一两年内,你会发现通过AI和元宇宙,AI for Science的方向会再次得到发展。

AI与虚拟世界的关系本质上是互惠互利的。未来是成为虚拟空间还是AI空间,可能需要一两年的时间才能做出判断。

李祖熙:您给我们的启发是,未来虚拟宇宙的构建和运行的规则和模型将被AI重塑。从这个角度来看,AI不仅是我们使用的工具,更是一种生产力,它将会有自己的一种新的工作方式,无论是提高我们现实世界的质量还是创造一个新的世界。新虚拟世界的虚拟世界,这个视角非常重要。

李祖熙主持并点评学者发言

*大脑在电脑上重组并连接后,还是一个独立的意识吗?

李祖熙:我们来讨论更有趣、更前沿的脑机接口。大家都知道马斯克的Neuralink专门做脑机接口。您可以导入和导出数据,就像将 USB 闪存驱动器插入计算机一样。这一天已经到来,但在非常早期的阶段,残疾人或无法移动四肢的患者可以使用脑机接口来控制鼠标和另一台机器。它未来能够实现的一些能力非常值得想象。

李淼:第一次听说,感觉有点害怕。现在我了解了它,我发现它有很好的用处。如果早几年实现的话,作家史铁生就可以在他的头上安装一个芯片,在他的腿上安装一个关键的神经控制芯片。大脑发出指令后,会通过无线电波传输到计算机。在芯片上,神经可以被迫移动。这对于残疾人来说是个好消息。

其实科幻作家几十年前就思考过这个问题,那就是如何让物理人在计算机中实现永生,也就是将大脑的灵魂重新实现在计算机中,然后你就会生活在计算机中。电脑,有点像《黑客帝国》。这件事涉及伦理问题。我提出一个开放性的问题,如果我的大脑在电脑中重组,这个人会在电脑中形成独立的意识吗?如果证实的话,我们不知道。不需要买书或看书,我们可以用芯片来训练我们的大脑,他的智商一定是天上地下的。

*解决产权和设备能耗问题后,脑机接口可能是终极设备

北京图书大厦观众聚精会神

倪贤浩:我认为脑机接口可能会成为AI空间或者第三存在或者元宇宙时代的终极设备。如果脑机接口在解决了伦理、隐私保护等问题后最终能够进入民用阶段,那么它将实现一些全新的学习方法和交互方式,也将是与虚拟机器人和智能代理交互的最佳方式。这是一个方法,因为如果我们能够依靠脑电波来实现高效的交互,那将会是极快的。

从负面影响来看,有两点需要警惕。

首先,如果要把通过阅读获得的知识通过脑机接口植入到大脑中,比如我们的图书出版业就需要提前确认知识产权问题。

二是涉及大型机型设备功能能耗。例如,如果将芯片加载或植入人脑或器官中,如果功耗超载,就会遇到散热问题。最直观的感受可能就是植入的人体感觉温度过高。因此,芯片硬件需要解决这个问题。另外,能源供应如何维持或补充?如何支撑云算力?这是一些协调的方法。

朱家明:脑机接口技术是人工智能领域的一项简单技术。其目标是将人工智能软硬件系统直接嵌入到大脑的神经系统中,实现与大脑的直接链接,激活和拓展大脑的潜在功能。但目前脑机接口技术还不够成熟,处于实验阶段。而李飞飞则选择了另一条技术路线,通过开发基于人工智能技术的物理引擎来展现人工智能的空间。这个空间很可能既是虚拟的又是真实的,并且可以被人类共享。也就是说,脑机接口技术和李飞飞技术代表了人工智能的多个技术发展方向。它们的共同特点是突破人类的局限性。

李祖熙:这里强调的是,我们的大脑其实有一定的物理和生物局限性,但对于AI这样的硅机生命来说,它的速度只是受到一些算力和能量条件的限制,并没有绝对的上限。 。

主办:李念

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://www.mjgaz.cn/fenxiang/273616.html