昨天差评君在网上冲浪的时候,看到这样一条重磅新闻 ——

三星与长江存储突然正式宣布合作,在三星后续推出的存储产品即 NAND 闪存芯片里,很有可能会采用长江存储的专利。

一个是全球半导体行业的老大哥,另一个是中国存储芯片领域的黑马。我相信很多人都很好奇,它们俩为何突然搞到一起了。要知道,长江存储被人送外号“价格屠夫”,曾经一度让硬盘价格出现断崖式下跌。

存储行业难道马上要发生变化吗?固态硬盘真的要变得像“白菜价”那样吗?

各位打算扩容或者装机的差友先别激动。目前它俩尚未通过官方渠道表明态度。国内所有新闻来源,基本上都来自一个定位类似 The Verge 的韩媒 ZDNet。

我这两天进行了仔细研究。发现这件事儿即便现在并非真实的,过几年也很有很大可能会成真。原因是估计三星自己都未曾预料到,之前它竟然给自己挖掘了一个很大的坑,现在只能鼓足勇气跳进去。

而这故事呢,得从三星疯狂 “ 盖楼 ” 开始说起。

很多差友应当都知晓,你手机中存放了好几年的初恋合照,在微信里舍不得删除的聊天记录,乃至从 Steam 上下载的各种 3A 大作,能够安稳地保存至今日,基本上全是依靠指甲盖大小的 NAND 闪存芯片。

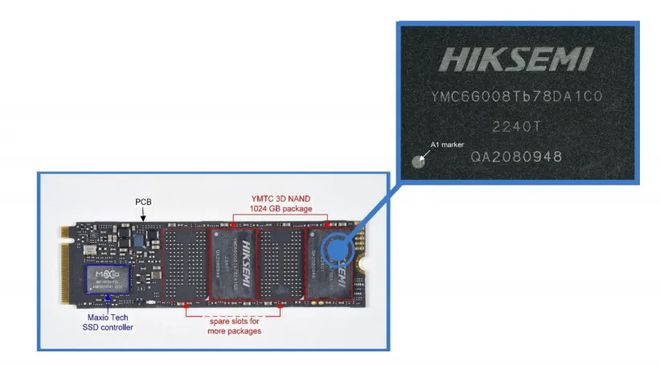

这种 NAND 闪存芯片常被应用于固态硬盘,它是数据存储的核心部件。咱们手机上用的也是这种芯片。很明显,我们对存储的需求是容量越大越好,同时希望价格能再便宜些。

过去的二十多年间,芯片厂商为了突破“容量 - 成本”的物理极限,想出了两条主要的技术路线。

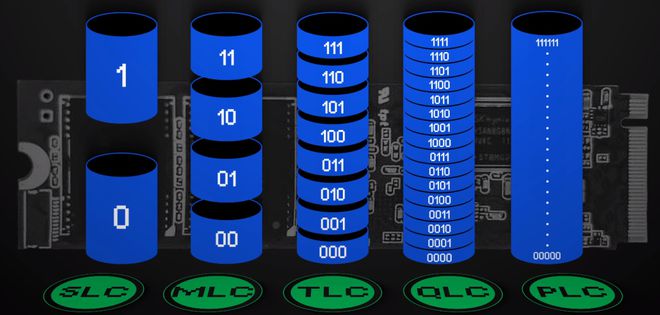

一种是在一个平层中塞进更多数据。在购买固态硬盘时,我们经常会看到 SLC、MLC、TLC 以及 QLC 这些类型。从 SLC 到 QLC,它们的成本依次降低。同时,它们的使用寿命和读写速度也会随之下降。

就如同一座房子,SLC 像是一个房间只住 1 个人。它的读写速度快,寿命也长,然而造价却非常高。MLC 就如同一间房住 2 个人,其读写性能和成本都处于中间的水平。TLC 如同一间房住 3 个人,QLC 如同一间房住 4 个人。

前几年由于 TLC 和 QLC 技术的应用,硬盘的性价比曾有过一段持续提升的时期。然而,就目前的情况而言,四层单元的 QLC 已经接近极限。其原因之一是边界效应愈发显著,另一个原因是数据的稳定性持续降低。

举个例子,从 TLC 升级到 QLC 时,容量能够提升 30%。然而,从 QLC 进一步升级到 PLC 时,容量只能提升 25%。并且,QLC 能够保证单单元有 1000 次的反复读写,而到 PLC 据说只能保证几十次。

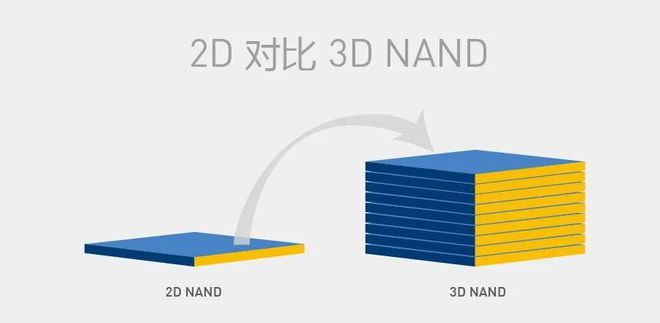

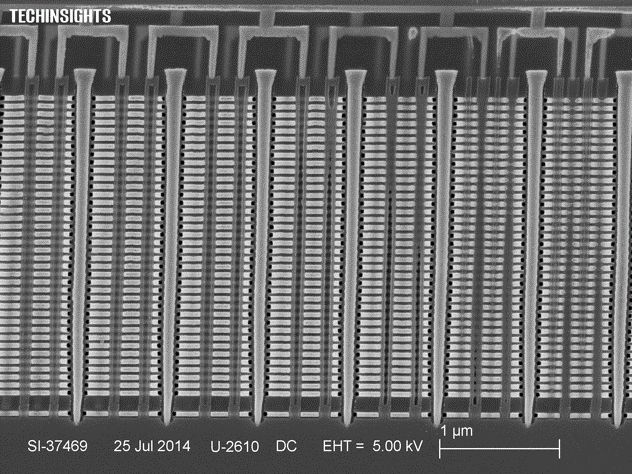

平层技术快要撞到“天花板”之时,另一种技术开始发挥作用,那就是 3D NAND。

这技术不难理解。原先就像是一座平房,房间的数量最多也就这么多,能容纳的人数也是有限的数据。但现在不再局限于在平地上折腾,而是不断往上盖楼。盖的楼越多,容量依然能够提升。

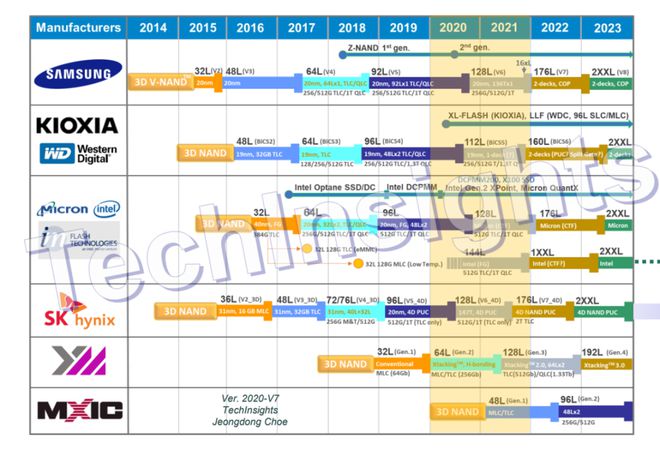

三星作为存储界的重要角色,早在 2013 年。它正式宣布推出了已经实现量产的 24 层堆栈 TLC V-NAND 闪存。这里的 V 表示 Vertical,即垂直的意思。这一举措正式开启了闪存芯片的“堆叠战”。

过去十年里,三星将闪存芯片堆叠起来,就像盖起了“赛博高楼”一样。它直接从 32 层开始,一直盖到了 280 层。

当年三星将闪存芯片盖至 176 层,此层数超过了迪拜塔。与之形成对比的是,部分友商那时还在奋力突破 128 层。而三星计划在今年下半年开始大规模生产的第十代 V-NAND,据说其层数据会达到 420 - 430 层。

三星能盖得这么快,原因之一是这些年不断迭代的堆叠技术。它还有盖楼的绝活,即 CoP 技术,这一技术其实也起到了很大的作用。

这项技术简单来说,是将控制电路与存储单元放置在同一块晶圆上。就如同盖房子那样,首先要打地基(即底层控制电路),然后在地基之上盖楼(即堆叠存储单元),并且控制电路如同地基一样位于存储单元的下方。

三星之前凭借这项技术,每年都能让层数稳步增长。然而今年,当他们要挑战 430 层时,却发现自家祖传的 CoP 技术遭遇了瓶颈。这个瓶颈就是“地基”,快要被存储单元“压塌”了。

换句话说,叠加的楼层不断增高时,底层控制电路承受的压力会逐渐增大。信号延迟以及发热问题会对闪存的性能和可靠性产生严重影响。要是情况更严重些,或许楼还没到封顶的时候,其地基就可能先坍塌了。

芯片出厂就处于残废状态,或者使用没多久就出现炸盘的情况,你能受得了吗?而且时间不会等人,当三星被 430 层所阻碍的时候,友商 SK 海力士也在努力追赶,据悉今年它也要开始大量生产 400 层以上的闪存芯片。

对于存储业务而言,原本就面临着技术瓶颈与市场竞争的双重压力,对于三星来说,这绝对是一件更加糟糕的事情,可谓是雪上加霜。

说到这里我不得不感慨,苍天不会饶过任何人。谁能想到,曾经一路都很顺利、能把闪存层数叠得很高、把其他对手远远甩在身后的三星,有一天竟然也会被自家的技术所限制。

三星选择在这个时候与长江存储合作,很大概率是因为看中了长江存储的“Xtacking”混合键合专利技术。

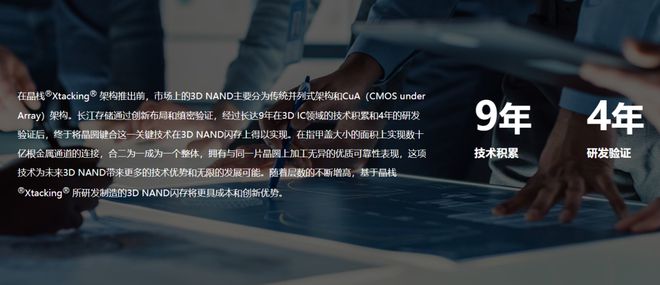

其它厂商倾向于将控制单元与存储单元设计在一颗晶圆上,接着投入生产,而长江存储的 Xtacking 则采取了不同的方式,即把存储单元与控制电路分开制造,之后再拼接在一起。

这技术说白了,其实就是把芯片当乐高积木拼。

具体而言,先是在一块晶圆上制造存储单元,接着在另一块晶圆上制造控制电路,之后再将这两块晶圆通过数百万根垂直通道进行直接键合,并且在此过程中无需添加任何“胶水”,像传统封装所用的凸点之类的东西也不需要。

这么做有诸多好处,其一为数据传输距离得以缩短;其二是散热效率大幅飙升;其三是能够叠加更多的存储单元。

这项技术甚至可以让制造存储单元和控制电路的工艺分别实现优化。存储单元可借助成熟工艺来保障稳定性,而控制电路则能利用先进工艺提升读写速度。这样做既能提升生产效率,又能降低成本。

长江存储称,Xtacking 能够使产品开发时间至少缩短 3 个月,还能将生产周期缩短 20%,这实在是很惊人。

长江存储在 2018 年就将涉及 Xtacking 技术的一系列相关专利注册为自家的“护城河”。在全球范围内来看,除了长江存储之外,台积电和美国 Xperi 掌握了混合键合技术的大部分专利。

这意味着,三星若想持续进行 400 多层的闪存芯片研发。在技术路线方面,几乎到处都是这些对手所埋下的雷。

这里有一个前车之鉴。前一阵,长江存储向美光提起了诉讼。诉讼的理由是美光在自家 3D 堆叠的闪存设计方面,侵犯了长江存储的专利。

我估计三星自己思考过,相较于到了那时在法庭上碰面,最终落得需赔钱或者被全球禁售的结果,不如即刻去找长江存储进行合作以获取专利许可,这样一来还能在国内市场提升些好感度,或许也能让自家的产品销量变得更好一些。

三星的这波操作得说不说,确实是把商战给玩得很明白了。并且据说 SK 海力士正在与长江存储商量专利协议的事情,要是这件事情是真的,那三星就算是先采取行动占据了优势。

我相信各位差友都想知道这与咱们的关系。我尝试着翻遍了各大门户网站,却没能找到三星跟长江存储这次合作的具体细节,但我们在这里还是可以尝试推导一下。

假如三星这次是直接掏钱给长江存储以获取专利授权,那么三星或许会把购买专利的成本部分转嫁给产品价格,在短期内,存储产品价格可能不会有显著下降,甚至还有可能小幅度上涨。

但要知道,市场上存在着诸多竞争对手在密切关注着。随着制造技术逐渐成熟以及规模效应的显现,生产成本降低了,存储产品的价格必然会出现下降的情况。到了那个时候,我们就能够用更少的钱,购买到性能更为强大的固态硬盘。

长江存储拿到这笔钱后,研发投入会更充足。这样能加快自家技术迭代的速度。在加快技术迭代速度的同时,能进一步巩固自身优势。说不定还能借助跟三星合作的影响力,在国际市场开拓出更大的份额。

如果三星与长江存储商谈的是各自专利的交叉授权,那么双方的技术会相互融合,很有可能会催生出更多具有创新性的技术以及产品。

这对咱们消费者而言是件好事。或许过不了多久,手机容量就能够轻松突破 1TB,还能进一步升级到 1.5T 甚至 2T。如此一来,以后咱们就再也不必担心手机数据会被塞满了。

对没错,微信,说的就是你!

科技圈并非存在绝对的对手,而是只有永恒的利益。昨日,厂商之间还处于剑拔弩张的状态,改天却能握手言和。长江存储从最初的艰难起步开始,到后来海外巨头亲自上门请求授权,这真应了那句……

“ 三十年河东,三十年河西,莫欺少年穷 ”。

总之,对我们来说,做个 “ 等等党 ” 永远不亏好吧。

撰文:胖虎

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://www.mjgaz.cn/fenxiang/274599.html