创办于2005年的豆瓣,不知不觉20年了。

豆瓣有很多标签,像“文艺青年的精神家园”,还有“理想主义者的乌托邦”,以及“上一个时代互联网精神的孑遗”等。这些说法,有的稍显过时,有的只是观察者的一厢情愿。但不可否认,它在中文互联网上是一个相当独特的存在,曾经也是创意和美感最直观的展现。

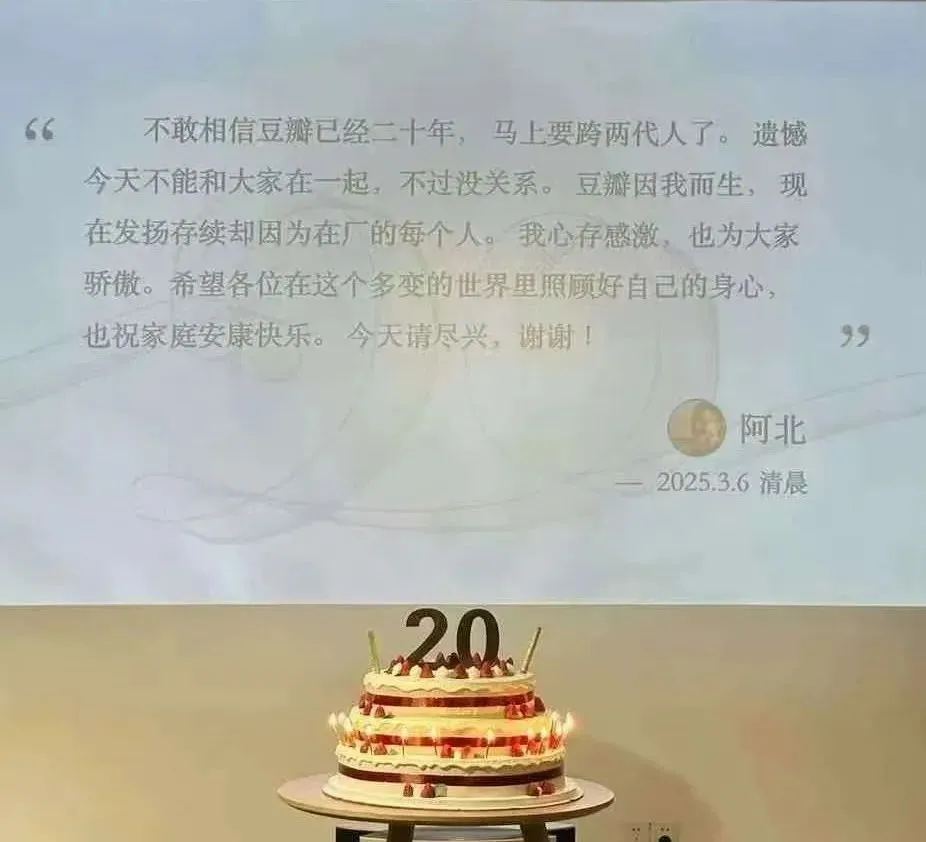

这份独特有其根源。其根源源于其创始人阿北(本名杨勃)的精神气质。阿北是一位喜欢读书、旅行和音乐的文艺青年。他用代码创造了一个世界,这个世界是用于分享感受、互相连接的域外世界。在大多数时间里,阿北都隐藏在幕后。从仅有的几次他直抒胸臆的表达以及周边人零散的受访内容中,可以看出他被塑造成一个聪敏、温润但又固执、清高的人格。这些特质在构筑豆瓣的护城河时,在某种程度上也成为了限制它的枷锁。

同期的天涯、猫扑、人人等社区应用都已过去,唯有豆瓣能坚守疆界,从这方面来看它是成功的。然而它也是让人感到“怒其不争”的典型,当用户体量曾一度接近微博后,豆瓣由于决策失误、内部矛盾以及不可抗拒的因素等渐渐落后,从舞台中心来到边缘,甚至它的基础业务书影音和小组功能也面临被侵蚀的危险。

在漫长的变迁历程中,豆瓣从曾经的弄潮儿逐渐转变为所谓“慢公司”的代表。用户们时常会对阿北进行指责和批判。然而,每当豆瓣遭遇攻击时,用户们会迅速团结起来,形成统一战线,共同对外。在如今这个常常以“逢君之恶”为行事方式的互联网大环境里,豆瓣的稀缺性得以体现。它依旧是一群人的精神家园,静静地存在于界面上,是不可或缺的。

回到最初的起点

2005 年左右,中国互联网行业迎来新的一轮重大变化。一方面,门户、博客、论坛等概念逐渐流行起来;另一方面,新的参与者纷纷崛起。马云的淘宝、周鸿祎的奇虎 360、王微的土豆网、王兴的校内网都纷纷进入战场,日后多年的行业格局在这个时候开始初步形成。

阿北彼时刚刚从一家创业公司离职,他决定去做自己喜欢的事情。这位物理学博士有着广泛的爱好,他喜欢旅行,也喜欢听音乐,还喜欢看展览。他阅读了很多禅宗书籍,甚至曾经有过出家的念头。他对人类学产生了极大的兴趣,“想要转去这个专业读博士”。他还迷上了计算机,时常会编写一些小的程序。

起初,阿北有做一家旅游类网站的想法。然而,由于当时的时机尚未成熟,他在朋友的劝说下放弃了这个打算。但他的目光始终聚焦在自己的兴趣所在之处。在 2005 年 3 月 6 日,他带着电脑在星巴克历经好几个月的时间敲代码后,一个以他居住的豆瓣胡同命名的网站——豆瓣,终于正式上线,并且网站的口号被确定为“萝卜青菜,各有所爱”。

阿北这个网名是在这个时候产生的。有一种说法是他出生在汉中,因为该地区有着“山川形便,犬牙交错”的区位划分习惯,在文化方面更靠近四川,然而在行政上却属于陕西,这让他不确定自己到底是南方人还是北方人;另有一种说法是他名字中的“勃”字,在部分南方的口音中与“北”字发音相同,所以由此得名。

在最初的设计里,豆瓣仅具备读书板块以及小组功能。随后,由于“爱看电影”小组的影响力持续增大,电影板块在这一年的 5 月得以上线。7 月,豆瓣音乐也顺利上线。凭借着口碑的传播,豆瓣快速聚集起了一批志向相同、趣味相投的人。

值得一提的是,在当时中文互联网普遍对标国外成熟产品的大环境中,豆瓣是真正意义上的原创产品。它完全依据阿北个人的理念和趣味而产生。日后在回顾创业经历时,阿北曾表示:对于别人已经做过且做得成熟的事情,我们一定不会去做。

数据表明,到 2006 年 3 月,即豆瓣上线一周年之际,其注册用户数已超 11 万,还有 4000 个小组。在这些小组中,50 人以下的小组占比为 90%。就在这个时候,阿北这位光杆司令迎来了他的第一位正式入职的员工。

当时互联网的普及程度没有现在这么高,并且在用户以城市居民为主的这种背景下,这些人一般受教育程度比较高,还有分享的动力和愿望。而那个时候的互联网环境处于开放式结构之中,信息能够自由地流通和共享,在评论区抛出一个链接就可以解决大部分问题,正因如此,豆瓣成为了书影音及话题流动的核心,这就是豆瓣起势的“天时”。

豆瓣是最早将 Python 语言运用的互联网产品。选择一种语言就意味着选择一个与之相关的社区。在 2005 年前后,全世界的大部分程序员都在使用 Java 和 C++。而 Python 在那个时候是非常小众且时髦的,那些热爱 Python 的程序员也被认为具备一定的审美修养以及有独特的技术格调。另一个体现精英感的方面是:从工号 1 到前 20 几号的员工,那些入职豆瓣的早期员工,他们全部毕业于清华北大。

实际上,在相当长的时间里,豆瓣自身并没有独特的 UGC 内容,也没有特意去构建能让用户之间形成强联系的途径。豆瓣长期以来的调性是克制且温和的,正因如此,它只能成为一个去中心化的匿名社区,而无法成为社交工具。但这看上去也并非是个问题,毕竟在 2012 年,豆瓣每天的页面浏览量曾一度达到 1.6 亿,其体量曾一度接近微博。

克制与挫折

阿北一开始对于豆瓣的商业化展开就很克制。他曾一度想要把豆瓣注册成公益组织,然而后来有人提醒他,当他了解到公益组织在国内有诸多要求和限制后,就不得不放弃了。

有一个很经典的段子,是关于阿北的“卖碟往事”。在初创期,有用户对豆瓣的营收情况表示担忧,阿北曾在豆瓣小组的讨论中笑着说,靠下班后卖光碟来维持。据说,之后他真的收到了一封卖碟的豆邮。听说您下班在地铁卖碟,想问问有没有 1997 年的《The Winter Guest》、1993 年的《Fanfan》、1956 年的《The Swan》等。如果有,大概每张多少钱?您在哪个地铁口卖呢?

在开张后的前几年,豆瓣主要的收入来源是与当当网、卓越等网站的收入分成。豆瓣提供了“价格比较”功能,把有购买意向的用户链接到当当、卓越等网站。每当用户完成一单消费,豆瓣就可以获得 10%的返利。后来逐渐开展了广告业务。阿北认为广告必须符合豆瓣的调性,并且不能打扰用户。所以,他拒绝了很多满怀热情的广告主。对于那些会影响用户体验的动态图、Flash 和弹窗广告,豆瓣一直都持抗拒态度。实际上,阿北并不抗拒商业化,他只是希望能够优雅地赚钱。

任何一个社区,当用户规模渐渐扩大时,生态的恶化与流变就难以避免。在豆瓣的语境当中,这体现为书影音版块和小组之间的割裂。书影音版块是豆瓣保持调性的基础,而小组相当活跃并且有助于开拓增量用户,二者相互排斥,活跃用户通常也不是同一批人。

哪一版块应作为未来的主攻方向呢?公司内部意见存在分歧,阿北自己也很犹豫。2010 年 2 月,阿北表明,豆瓣内部一直存有担忧,即高度活跃的社区可能会对书影音服务内容造成干扰,“例如社区内的人际冲突会波及到评论和条目内容,进而影响到几千万非社区用户”。为了应对这种情况,豆瓣将各项业务进行了分拆,让不同的团队负责,并且彼此之间互不干涉。

移动互联网时代到来之后,豆瓣的步伐变得更为激进。它把网页上的豆瓣 FM、豆瓣阅读、豆瓣电影、豆瓣小组等这些独立功能,都拆分成了单独的垂直类 App。在最多的时候,竟然有 13 个产品在应用商店中同时存在。

这后来被广泛当作“教科书”级别的路线错误。众多垂直应用未能扩大用户规模,却稀释了用户的粘性与使用时间。运营团队存在顾此失彼的情况,难以整合发力,还在多个垂直领域直面强劲对手。尤其在在线上购票和音乐版权方面,难以承受烧钱大战。

此时,豆瓣向上的发展态势被突然截断,这也是它开始“边缘化”的时候。2014 年底,豆瓣每天的 PV 下降到约 3000 万。在这种压力下,一个整合版的豆瓣应用才慢慢地到来。在年会上,阿北第一次公开表示,自己的错误决策使豆瓣错过了 3 年移动浪潮的最佳时机。

豆瓣曾有很多机会将自身优势进一步深化。曾经仅靠几十人的团队,就把在线购票业务做到了行业第二。然而,阿北没有在这一领域进一步加大投入。有豆瓣的前员工在接受采访时说,做电影票需要砸钱、投入人力,可能得在短时间内将团队扩张到几百甚至上千人的规模。这种事情是很多人聚集在一起的,看起来像是劳动密集型的。阿北绝对不愿意做这样的事情,因为他觉得这样不优雅。而豆瓣上的那些红人,由于无法实现有效的变现,所以也都纷纷离开,转投其他地方了。

当年有数以千计的小组,阿北对将它们单拎出来没有兴趣。例如豆瓣曾出现过很多美妆种草小组以及租房小组等。这些小组所代表的方向,后来都有了规模庞大的垂直应用。豆瓣原本最有基础和优势去做这些事情。豆瓣有广告,也卖商品,还做付费内容,不过这些都必须符合“阿北想要的样子”。

磕磕绊绊

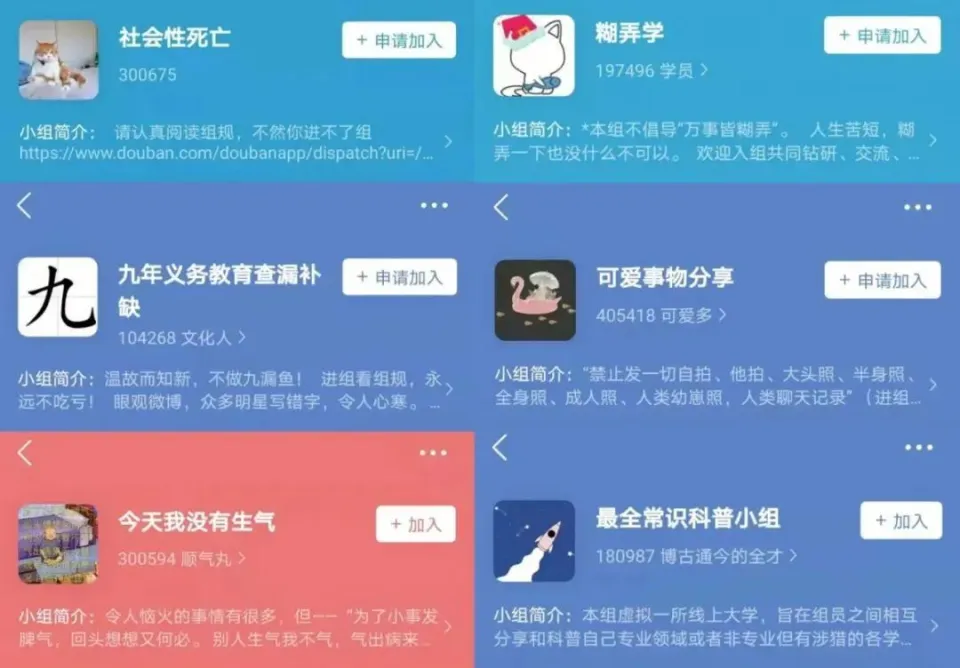

如今,豆瓣的用户数和月活在众多应用中已不再突出。然而,在相当长的时间里,它的话题制造能力和议程设置能力却依然格外强势。这部分能力源于广泛存在的数十万个豆瓣小组,只是这些小组带给豆瓣的影响可谓利弊皆有。

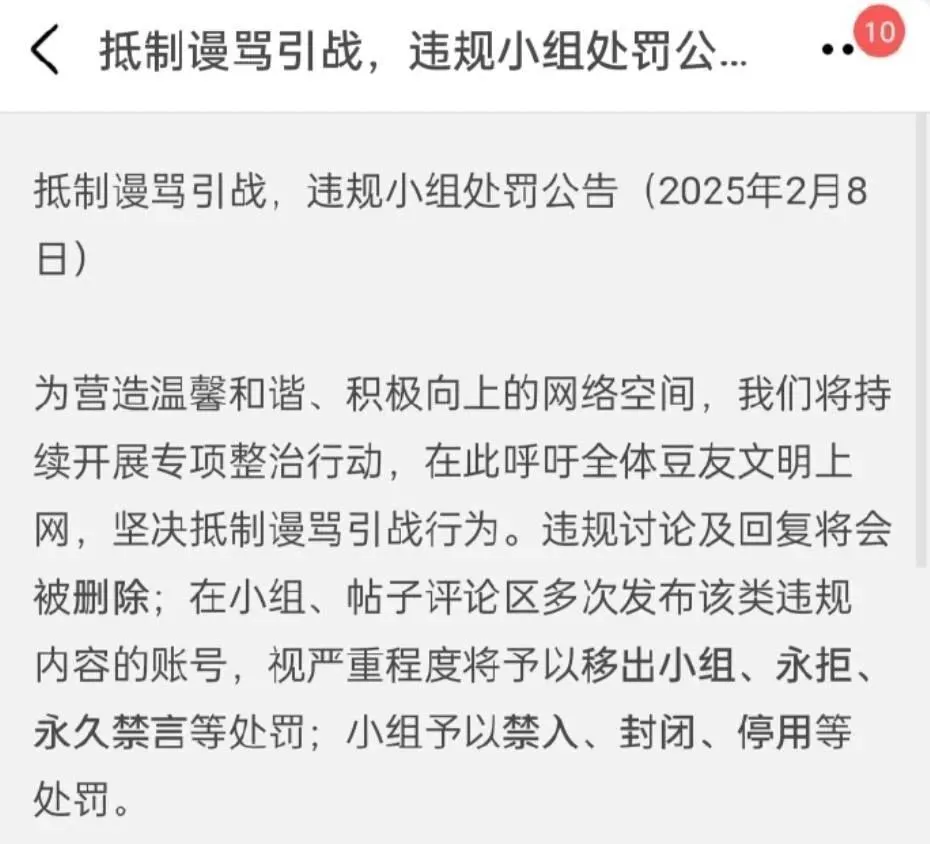

豆瓣给予小组最大程度的自由。从建立开始,实际上就下放了权力。每个小组的管理员是由豆瓣用户自愿担任的。他们有权决定小组成员的加入和开除。他们也有权对帖子进行删除和加精等操作。但随着用户规模的扩大以及社区环境愈发复杂,管理难度呈指数级别增长,需要更精细的算法和更庞大的内容审核投入。豆瓣上一次公开的融资信息停留在 2011 年。当时是由挚信资本、红杉资本和贝塔斯曼亚洲投资基金进行了 5000 万美元的 C 轮投资。由于缺乏弹药,且商业化进程不顺利,再加上豆瓣自身“去中心化”的倾向,这在客观上对其整治“饭圈”乱象的能力起到了制约作用。

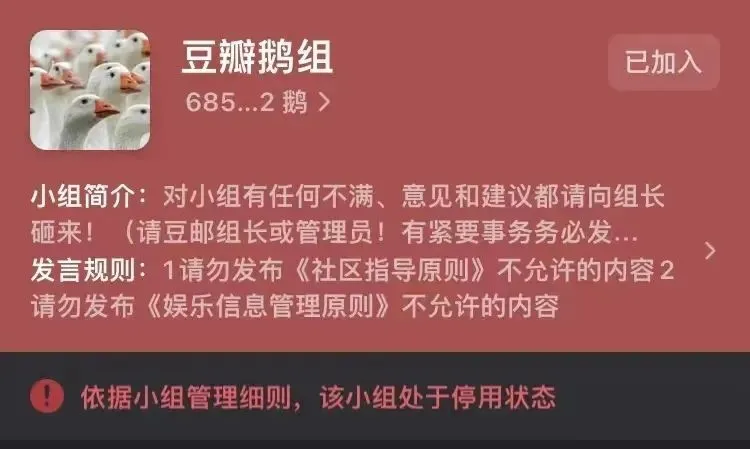

鹅组在 2010 年创建。它抓住 2014 年娱乐圈的“流量元年”,自身影响力得以迅速壮大。除了娱乐话题,豆瓣小组还无意间承载了很多社会议题的讨论。不过,这也使得鹅组在 2018 年 2 月被停用 3 天,在 2019 年 6 月被雪藏一个月,在 2020 年 2 月又被停用 7 天。之后,鹅组曾经有过复活的情况。然而,即便如此,它仍无法避免“到了那一日,最后那一天”的结局。到目前为止,它依然处于被停用的状态。

豆瓣自身多次被作为官方整治“网络乱象”的具体指向对象,它甚至还曾一度被下架,督导组亲自介入并督促其进行整改。

“饭圈”正在入侵豆瓣的另一项基础业务,即书影音。按照豆瓣的规则,只有注册时间较久并且足够活跃的用户所给出的评分才是有效的。新账户以及不活跃的用户,即便给出了评分,也会被判定为无效或者权重较低。由于这个限制条件,杜绝了水军注册大量新号来刷分的可能性,使得豆瓣一度被当作最具公正性的评分体系。故而豆瓣评分的维护也就成了影视宣发的“兵家必争之地”。

“养号”成为“饭圈”和宣发方的共谋,是为了规避豆瓣的规则。他们通过增加自身活跃度,给偶像作品打高分,给对家疯狂打低分,从而干扰了豆瓣评分的正常进行。很多有流量明星参演的作品,往往要在上映末期才能出分。很多出品方和粉丝将豆瓣评分视作万恶之源。一旦遭遇口碑下滑,他们要么认为是黑水军在作祟,要么觉得是豆瓣用户“假清高”或者“有眼无珠”,要么就直接找豆瓣要个说法。对于这些纷扰之事,阿北除了在 2015 年发布《豆瓣电影评分八问》之外,没有其他的回应。

这份“历史文件”一直到现在还在指导着豆瓣评分的运行。豆瓣影评是属于大众用户的,不会被少数专业影评或者商家所操控。

但问题是,当有足够多具有倾向性的人时,豆瓣评分难免会受到影响。豆瓣小组的“自治”原则,在其迷人且珍贵的基础上,存在着组长权限过高以及议题不可控所带来的风险,这些都是豆瓣在运维层面所面临的挑战。

从商业化视角来看,豆瓣做了诸多事情,然而似乎都未能善始善终。前些年发布的新的版本,引发了大量的吐槽之声。当下的收入主要还是依赖于广告部分。近些年将重点放在 ip 孵化上,已经取得了阶段性的成果,不过其未来能走多远,还需要时间来检验。

阿北在其感兴趣的领域具备很高的前瞻性与先锋性。据晚点 latepost 报道,在 07 年之前,阿北就察觉到推荐算法以及个性化推荐会成为产品的核心。2010 年前后,豆瓣内部开始进行虚拟货币的相关工作,阿北曾向工作群发送了一条链接,那是比特币的原始论文。只是后续由于种种原因,未能继续推进下去。

阿尔法城备受人们谈论,它被当作一场“社会学实验”。其定位是一个虚拟数字社区,从仅有几条街道起步,具有相似兴趣的人群会自行聚集并组织起来,从无到有地构建起一个社会形态。然而,后续由于缺乏丰富性,它在 2015 年停止运行并下线。

如今豆瓣在外界的评价里似乎是个有些“落伍”的应用。它一直坚守着自己的风格特点,没有刻意去强调下沉市场,与当下互联网的主流趋势不太相符。它的用户变得更加多样化了,但本质上依然是以“文艺青年”为主,有很多媒体甚至觉得这个群体没有什么商业价值。

豆瓣珍贵之处就在于此。在过去的二十年互联网历经潮起潮落的过程中,它是为数不多未“变质”的应用。它依然将开放包容作为重要理念,依然崇尚“社区自治”。豆瓣评分依然起着风向标和定舱石的作用。它也依然是相当一部分人的精神家园。一些有多年使用经历的豆瓣用户说,来来去去之后,终究还是会回到豆瓣这个地方。也许不会每天都去点开豆瓣的页面,但只要能看到豆瓣依然存在,就会感到很安心。

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://www.mjgaz.cn/fenxiang/275068.html