机器人进行巡逻、扭起秧歌、煎制鸡蛋、进入工厂打工……今年春晚过后,人形机器人从科幻的片场来到了现实之中,在一夜之间成为了“赛博领域的顶级流量”。宇树 Unitree 由于太过火爆而遭遇断货并被下架,多家机器人公司宣布加快出货的速度,业界宣称“2025 年有希望成为机器人批量生产的元年”。

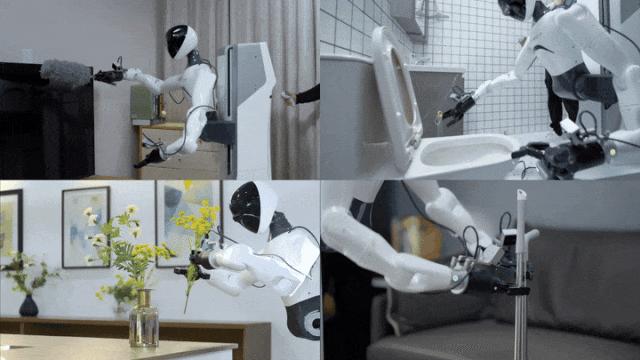

上海浦东的智元数据集采厂,机器人正在跟人类“学做家务”

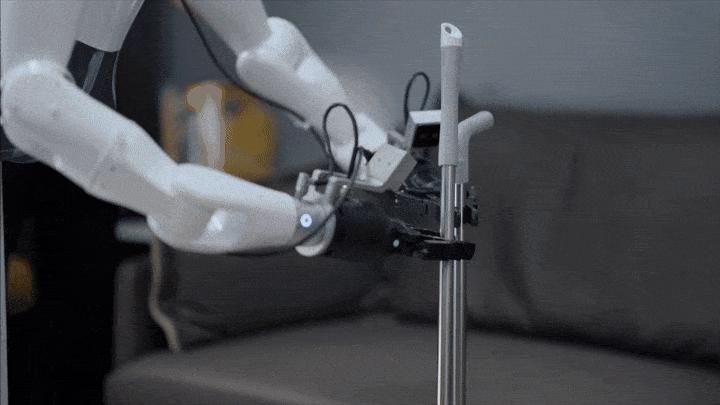

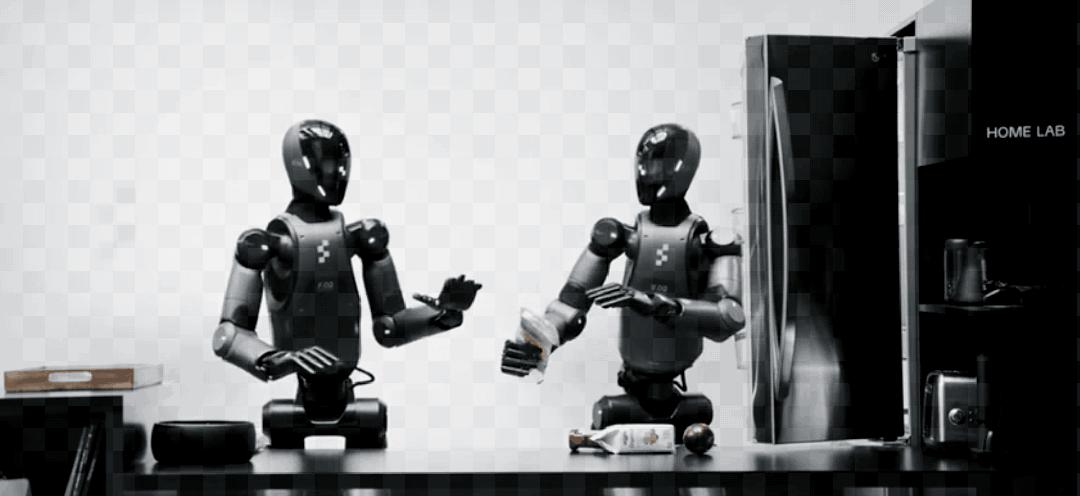

人形机器人 Figure02 来自硅谷,它已经具备能够熟练地操作一些简单家务活的能力。

与此同时,全国有很多地方出台了新的政策来支持具身智能机器人的产业发展。在上海浦东,全国第一个“人形机器人训练场”开始投入使用。通过收集并整理机器人的动作捕捉数据,能够为机器人打造出更优良的“超级大脑”。

姚卯青毕业于清华大学本科。他毕业于美国南加州大学博士。他曾担任 Google 的高级工程师,也担任过 Oracle 的高级工程师。现在,他是智元的合伙人,同时还是具身业务部的总裁。

国内的人形机器人发展到何种程度了?机器人成为家庭中普遍配备的物品,还需要多久?依靠机器人来养老,这现实吗?

3 月初,有记者采访了前谷歌高级工程师、智元机器人合伙人姚卯青。姚卯青做出预测,他说人形机器人走进家庭,还需要大概 5 年的时间,并且价格最终大概能够降到 10 万元以内。

同时,更多的安全和伦理问题也在未来等着我们……

进化中的人形机器人:光会哄人可不行,得能端茶倒水

新加坡的社交机器人 Dexie,在上班的时候显得“活力满满”,而到了下班后就如同“高位截瘫”一般。

两年前,活力女孩“Dexie”来到了新加坡的一家养老院。她宣布,自己要成为老年人的新型养老搭子。

Dexie 是一个人形机器人。它的颜值在线,皮肤是柔软触感的硅胶材质。它还会把嘴巴嘟成圆圆的“O”字。每天早晨,它会坐着带领老人们做健身操,在做的过程中,它一边唱歌,一边拍手。

但在其他时间,Dexie 更像是一个“高位截瘫”的大型娃娃,它仅能依靠身下的“轮椅”慢慢地移动。它既没办法直立起来行走,也无法在行动方面给予老人以帮助。

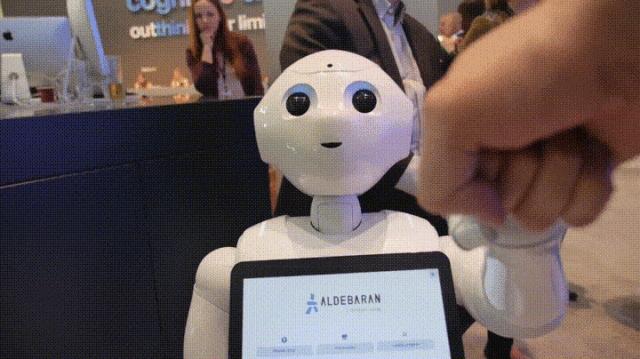

日本软银推出的类人机器人 Pepper,它的情商很高,然而却不会干活,在 2020 年的时候正式退役了。

过去 10 年来,人形机器人一直以主打陪伴为招牌卖点。2015 年,日本软银推出了主打“类人机器人 Pepper”。Pepper 身高 1 米 2,有灵动的大眼睛,还有带独立关节的 5 指。脚部是一个能够平稳移动的轮盘,它可以识别人类的情绪,能够和人类对话,并且擅长眨眼卖萌。Pepper 在问世之初,曾在一分钟内就被抢购一空。很多公司请它当人气迎宾,很多银行也请它当人气迎宾,很多餐厅同样请它当人气迎宾。

但在 2020 年夏天,Pepper 被宣布停产。Pepper 上市一段时间后,其软肋得以暴露,它虽可爱却不中用。尽管 Pepper 拥有看似灵活的手指,然而其实际的抓握能力很弱,甚至连平稳端送一杯水都很困难,除了能够四处移动以及跟大家说些甜言蜜语之外,很难让人指望它承担其他重任。

人形机器人曾经不被看好的原因在于:它只是一个只会给予足够情绪价值的“社交达人”。

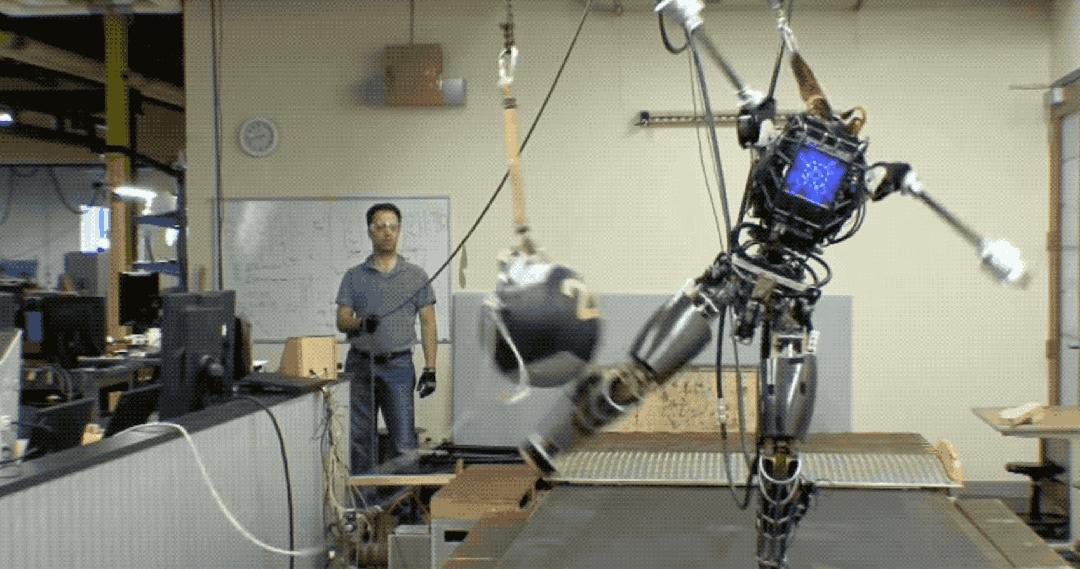

美国波士顿劳力推出的“Atlas”,曾被视作人形机器人界的“王者”。然而,由于苦于商业变现,该机器人被其公司多次转手。

一方面,人形机器人的研发需要耗费大量资金。它的不确定性很高,回报周期也很漫长。初代的人形机器人公司大多都遭遇了财政危机。比如美国的波士顿动力公司,它在 2013 年推出过“双足机器人天花板”Atlas。

2022 年底之前,AI 技术发展较为平稳。直到 2022 年底,GPT 突然出现。GPT 的出现让 AI 技术有了质的飞跃。这一飞跃给沉寂许久的人形机器人行业重新带来了希望。

嵌入大语言模型之后,机器人具备了更强的自然语言能力和推理能力。它不再仅仅是按部就班地去执行指令,而是能够理解人类的意图,并且可以像人一样进行思考和决策。

宇树科技的机械狗与机器人

国内的人形机器人企业很快开始大量涌现。智元机器人、银河通用等新兴创业公司得以成立,小米、蔚来、小鹏等车企纷纷参与其中,宇树科技在这一时期也从专注于“机械狗”转变为开始进行“机器人”的研发。

整个行业处于初期探索阶段,因此各家公司的技术路线呈现出五花八门的情况。有些企业属于“造身派”,它们将注意力集中在机器人本体上,涵盖电机、传感器、控制器、减速机等硬件方面;而有些公司则是“造脑派”,把更多的精力投入到 AI 模型和软件算法上。

宇树机器人在今年的春晚上表演扭秧歌

机器人长出双腿双手,有了“人样”是远远不够的。作为通用形态,一个合格的人形机器人必须能够在各种环境中胜任各种任务。它既不能仅仅是会跳舞的耍宝戏精,也不能只是高情商的对话音箱。

机器人要完成一件任务,需要具备交互操作的能力。姚卯青向一条说道:要有对环境的理解以及对环境的预测,还要有对(空间)几何的一些理解和规划。

想象这样一个场景:小朋友在客厅玩耍打闹。人形机器人要把煮好的鸡蛋和米粥端到餐桌上,不能把汤汁洒在正在到处走动的小朋友身上。同时,还要把凌乱的餐桌整理出放菜的空间。最后,为孩子们盛粥并剥鸡蛋。

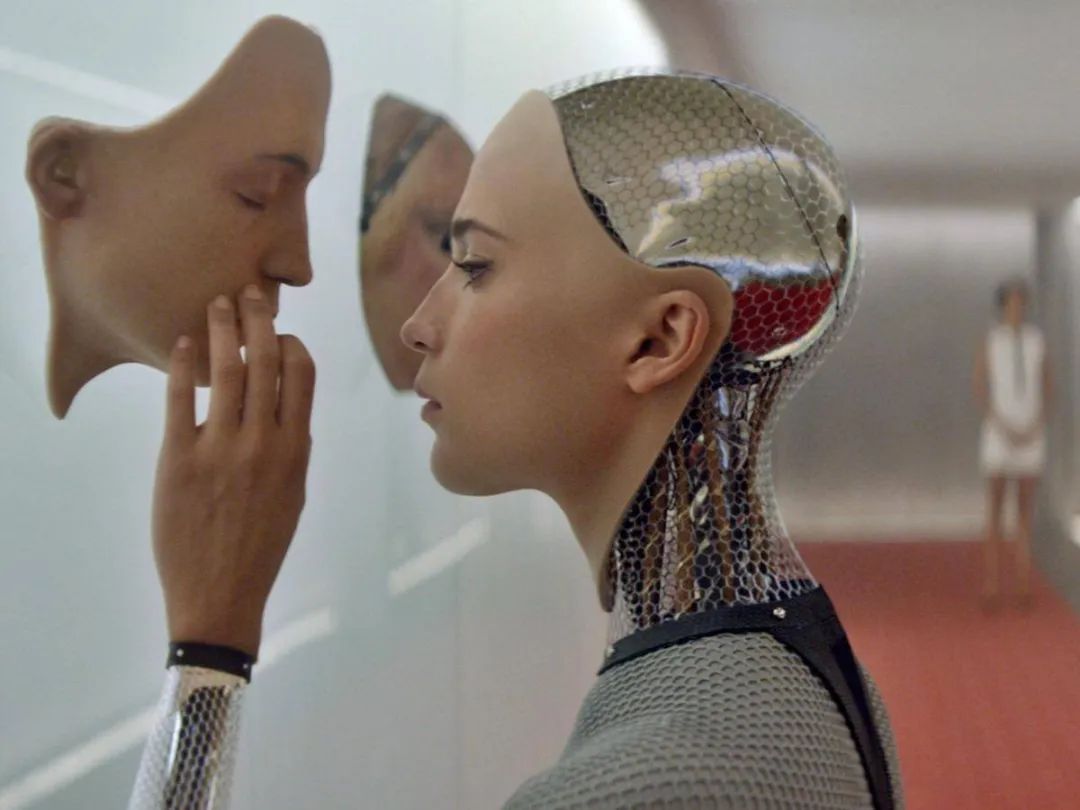

电影《机械姬》

这套动作背后,需要机器人具备感知环境的能力,能够预判熊孩子的跑动轨迹;需要机器人进行任务规划,在端菜的同时同步进行餐桌整理;需要机器人有恰当好处的力度控制能力,能够剥开鸡蛋壳而不会把鸡蛋捏碎。

于是,“具身智能”的概念被提出。人形机器人要通过身体去感知世界,要通过身体去认识世界,还要通过身体与环境进行互动。

要获得这种能力,这对机器人的 AI 能力和硬件基础都有着极高的要求。机器人一方面需要有发达的“神经”,也就是触觉传感器;另一方面也需要有一个能调整重心的脚踝,即动态平衡算法;同时还需要有一个能从摔跤中总结经验的数字大脑,也就是强化学习的能力。

这意味着,我们期望人形机器人能够用数年的时间去追赶人类通过上百万年进化而形成的复杂智能。

国内最大的机器人“培训学校”:跟人类学做家务

位于上海浦东的智元数据集采厂,总面积达3000多平方米

在上海浦东,有一个面积为 3000 平米的地方,这里是机器人的“训练基地”。在这个基地里,有一百多台人形机器人,它们日日夜夜都在接受超高强度的集训。

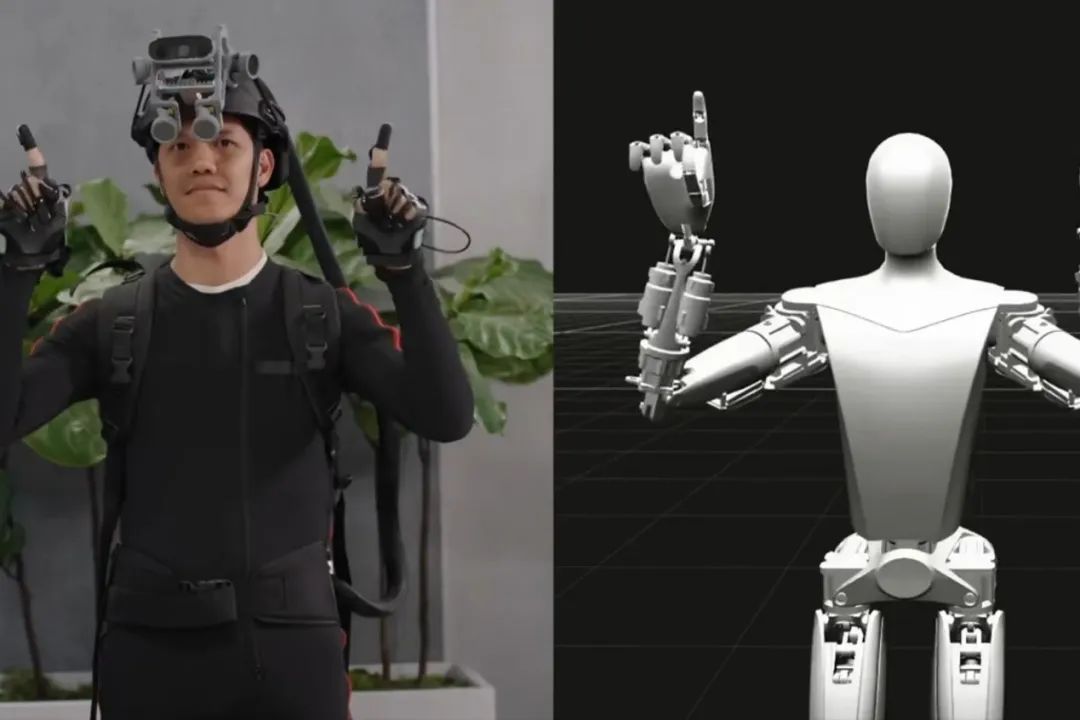

这些机器人如同懵懂的人类幼仔那般,凭借触摸与试错来感知物理世界:在卧室区进行叠裤子以及烫衣服的操作;在厨房进行炒菜、榨果汁和刷盘子的活动;在客厅进行插花、拖地板以及整理杂乱桌面等工作……每个机器人身旁都配备了一位“导师”,也就是头戴 VR 设备的数据采集员,他们借助手柄进行远程示范动作,给机器人示范抓、握、提、拉、倒等动作,对于一个小动作,他们会不厌其烦地重复大约 200 遍。

数据集采员耐心“教授” 机器人每一个动作

这是智元的数据采集超级工厂,同时也是全球仅有的两个规模化机器人数据采集中心之一。整个工厂被划分为 5 大类场景,分别是家居场景、餐厅场景、工业场景、商超场景和办公场景。这里有 100 位采集员,他们分日班和夜班进行教学工作。此外,还有 30 多位数据审核员以及 10 位数据运营管理人员,以此来确保数据的有效性。

一天下来,工厂能够生产的真机数据数量在 3 万到 5 万条之间。这些真机数据是通过机器人实操采集到的,包含了环境感知、动作轨迹、力学反馈等多维度的信息。

有时候,机器人会出现“失误”,比如没拿稳水壶、撒多了炒菜调料、打翻了花瓶等。这时,数采员就会耐心地为它们纠正错误。

机器人在练习刷马桶

姚卯青介绍这些机器人训练成果的情况:现在处于比较早期的阶段。比如一个机器人在它见过的桌面上倒水,成功率大概在 90%左右。而对于它未曾见过的场景和物品,机器人往往会显得措手不及。并且,这些动作主要是一些单点的能力,还不太能够将多种动作串联起来。

为让机器人具备在不同场景中“举一反三”的泛化能力,采集员需不断调试环境。其一,改变光线以及光源的位置;其二,在倒水时更换不同造型的水杯;其三,调整物体摆放的位置等。

数据采集是构建机器人“AI 能力”(“脑力”)的基础工程。首先要收集视觉、触觉、关节运动轨迹等多维度的物理交互数据,接着把这些数据作为认知养料提供给多模态大模型,最后才能将其部署到机器人本体,从而完成从数字认知到物理执行的闭环进化。

“擎天柱”的数据采集员要穿戴动作捕捉设备来为机器人采集数据,并且还需要撰写日报,其时薪能够达到 48 美元,换算成人民币约为 344 元。

但数据匮乏,是具身智能机器人发展道路上的最大瓶颈。

姚卯青表示:机器人的数据较为匮乏。很难与大语言模型的数量级相提并论。究其缘由,大语言模型的训练依靠的是互联网上大量的文本。而具身智能机器人依赖的是真实世界的物理交互数据。例如,机器人每次倒水时,都需要采集员记录手臂的轨迹、握力的变化以及水温的触感等多维度的信息。

擎天柱在工厂装电池

这意味着真机数据的集采成本是很高的。英伟达研究中心的工作人员曾向媒体透露,仅让特斯拉的人形机器人“擎天柱”完成把电池放进盒子这一动作,就需要 40 人的团队来进行数据集采集;若要让擎天柱具备真正的“下厂工作”的能力,需要数百万小时的数据训练,且至少要花费上亿美元。

为解决此困境,全球有多家公司开源了人形机器人的数据集。这些公司包括国内的智元公司和傅利叶公司等。它们希望借此推动行业内的技术共享。

智元机器人凭借最新的 GO-1 通用具身基座大模型,能够完成送餐任务。

除了“1 对 1 的人类教学”这种方式外,还有一种性价比更为高的培训方式在同步开展。这种方式是通过给机器人提供大量的人类教学视频以及图文资料,以此来帮助机器人理解人类的动作操作。

今年 3 月,智元机器人发布了首个全国性的“通用具身基座大模型”。它能够通过分析人类的家务视频,像观看短视频网站上的烹饪教程那样,让机器人在未进行实际操作(零样本)的情况下,推理出一些做饭的简单常识,例如“水烧开会冒泡”以及“土豆需要削皮”等。

人形机器人养老?“现在还停留在概念阶段”

本照片由一条编辑部使用AI生成

机器人进家的最大难点在于什么?

市面上,一些人形机器人的“下半身”发育较为成熟。它们能够跑跳,能够爬坡,还能扎马步。当音乐响起时,它们还可以来一段广场舞,能够做后空翻。然而,这些任务更像是在逢年过节时,让家里的小朋友展示才艺一样。实际上,它们离真正的日常应用还有非常遥远的距离,大概有十万八千里之远。

进家干活的关键在于“上半身”。姚卯青将上半身操作的难点进行了拆解,其一为对动作的精度要求颇高;其二为与物体存在复杂的交互。比如做饭、倒水、端茶、开门等,有着千百种的操作种类,并且上半身的轨迹会十分复杂。然而,下半身与物体没有复杂的交互,无非就是迈步子这种形态。

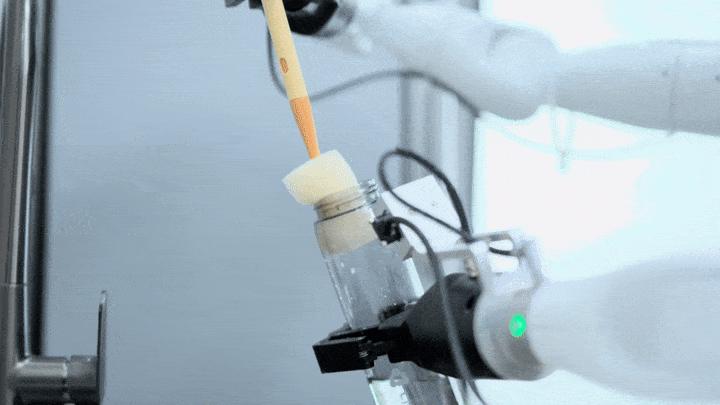

机器人手部的柔韧性、灵活性比起人类还相距甚远

很多动作,人类做起来轻而易举,然而机器人做起来却难如登天。例如插 USB 这个小动作,它对动作的精度有着极高的要求,并且不能仅仅依靠视觉的输入来判断是否成功。姚卯青解释道,人在插 USB、充电器时,常常需要反复尝试,机器人也是如此,“它还需要很多力矩的反馈来实现这种闭环控制。”

比如揉面团和切菜这些简单动作,也对机器人手部的灵活与柔韧性有极高要求。手是人体关节较为集中且感觉集中的区域之一,同时也是人形机器人最难进行模拟的部位。“许多机器人仅有一个两指的夹爪,只能以类似筷子夹取东西的方式去夹取物品。”

德国协作机器人公司NEURA 的“灵巧手”

目前存在一些机器人已具备灵巧手。然而,其自由度与人类的手相比,差距极为明显。人类的手应当具备 20 多个自由度,而当下在市场上大量生产的机械手,很多仅有 6、7 个自由度。

成本是个大问题,手上每增加一个自由度,就需要增加一套电机、编码器和传动装置。一双“像人的手”通常价格不低,可能高达 10 万元一只。另外,灵巧手很重,现在一只手大概有一公斤多,要将其做到小型化、轻量化比较困难。

近一年时间里,社交媒体上开始陆续有“养老人形机器人”的消息传出。然而,姚卯青觉得,这些产品大多只是停留在概念层面上,尚未有实质性的进展。

斯坦福和谷歌联合推出的“保姆机器人”,其外形显得比较粗犷,并且它的泛化能力也遭到了广泛的质疑。

人形机器人用于养老时,其最大的弱点在于“体力不支”,也就是机器人的载重能力未达到标准。当前,人形机器人的手臂负重一般在 5 公斤左右,完全不能够像人类护工那样给老人提供基本的翻身和看护服务,更不必说能够安全且准确地拖动一位 100 多斤的成年人了。

某些专用形态的机器人能够实现较大的力矩。这是因为它可以舍弃很多构型,比如在成本方面以及体积上的限制等。

2024 年,美国斯坦福大学与谷歌联合推出了“保姆机器人”Mobile ALOHA。它可以做饭、洗衣、擦玻璃、浇花。然而,从外形上来看,它与“人”毫无关联,更像是两只能够移动的机械臂。即便如此,它的成本却高达 3.2 万美元。

人形机器人已经“组团"进厂,但进家还需至少5年

2024年,优必选机器人已经率先进厂测试

最近,有多家机器人公司进入了量产试水阶段。去年下半年,傅利叶的双足人形机器人 GR-1 已经交付了超过 100 台;今年 1 月,智元下线了 1000 台人形机器人。并且,国内有 30 多家企业已经宣布在今年进行商业化量产,这些量产主要是针对 B 端。

姚卯青预测,距离年产几十万台的量产规模还需要 3 到 5 年。并且进入家庭也需要 5 年,最终价格大概能降到 10 万元以内。

此外,一台人形机器人的成本依旧高昂。特斯拉擎天柱,一台的材料费就高达 4.13 万美元(约合人民币 29.9 万);优必选的 Walker 系列,在 2021 年至 2023 年期间的销售均价是 598 万元;宇树“会扭秧歌”的 Unitree G1,价格曾一度低至 9.9 万元,但有不少买家在网上表示,“更像是一个动作很顺滑的大号玩具。”

除了成本方面,还有供应链方面的问题。能够生产出高精度且高性能零部件的厂商数量目前依然是有限的。“现在在量产过程中存在的难点之一就是供应链还不是很成熟,正因如此,目前还很难实现大规模情况下的高良率以及一致性等等。”

Figure 机器人在物流中心承担着快递分拣的工作,然而它的“手速”与人类相比,还差得很远。

在进入家庭之前,工业场景是人形机器人的应用第一站。

2024 年,全球有多家公司的人形机器人率先开始在工厂里进行拧螺丝的工作。这些机器人首先从搬运、分拣这类最简单的任务开始进行练习,接着在不同的场景中进行试错,一步一步地累积经验,之后再开始进行更复杂、更精密的操作任务。

OpenAI 投资的 Figure 02 来自硅谷,它每天能工作 20 小时,成为机器人界的“卷王”;优必选的 Walker S1 来自深圳,已批量进入 5G 智慧工厂,能与其他机器人搭子团队合作;乐聚机器人的“夸父”扎进江浙沪的多家工厂,进行验证测试。

流水线更像是机器人开始工作的地方,就像“新手村”一样;而家庭空间则是对机器人进行“地狱难度”考核的地方。在工业环境中,机器人的工作是高度重复的,其所处的场景也相对单一且固定。然而在家庭环境里,“人”是最大的不确定因素,机器人撞上车间的货物不会有太大问题,可是如果不小心伤到了人,就会产生很严重的后果。

本照片由一条编辑部使用AI生成

这对机器人的安全性提出了极高的要求。

现在普遍来说,全尺寸 1 米 7 的人形机器人整机能够达到 50 公斤左右的重量,这算是一个比较好的水平。然而,一个 100 多斤的机器人如果摔倒了,实际上很难由一个人将其扶起,并且很有可能会把地板砸出一个洞。姚卯青向我们讲述了这些情况。

机械臂的力度非常大,就如同泰森那般,这也是行业中普遍存在的担忧。2022 年,在莫斯科举行的一场国际象棋比赛里,有一名 7 岁的男孩由于抢先一步走出棋子,结果被机器人对手夹住了手指,导致指骨骨折。机械臂自身重量大,并且速度很快,其杀伤力是不可被低估的。

某发布会上,人形机器人突然抽搐摔倒

因此,未来机器人量产必须走“减重”(轻量化)之路,更轻的自重能够提升机器人的动作准确性。

人形机器人主流使用的锂电池存在问题,这是另一个“安全红灯”。这种电池耗电量大,续航时间短,大多只能持续 2 小时左右。在春晚的舞台上,机器人表演结束后,往往需要被舞者扶着脖子下台,跳完舞累趴下的情况也时常出现。

当人与人形机器人共同居住的日子逐渐临近时,会涌现出更多的伦理问题。其中包括机器人到底是家庭的一员呢,还是仅仅只是一个工具?怎样才能确保机器人的数据安全,防止住户隐私被泄露?安全责任又应该怎样去界定呢?

或许就如同在汽车普及之前需要有交通法那样,在迎来“人形机器人进入家庭”之前,我们是需要新的文明规则以及伦理框架的。在未来,还有着很长很长的道路要走。

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://www.mjgaz.cn/fenxiang/275109.html