今天开始,“九天揽月——中国探月工程 20 年”展览在中国国家博物馆向公众展出。此次展览由国家航天局探月与航天工程中心和中国国家博物馆共同主办。在这个展览中,月球正面、背面样品在全球范围内首次进行对比展出,上百件珍贵实物以及图文史料也首度集体亮相。

展览以“科技加科普、成就加文化”作为主线,围绕工程的历史背景、研制的历程、主要的成就以及未来的任务等方面。通过实物实证与历史档案相结合的叙事方式,系统地展示了中国探月工程自 2004 年立项之后,以“绕、落、回”三步走战略为引领,走出了一条高质量且高效益的月球探测之路。

月球陨石

“玉兔号”月球车

“嫦娥一号”开启了中国深空探测的篇章。“嫦娥三号”携“玉兔号”月球车,首次在月面留下了中国的印记。突破了月背中继通信技术,架设起了地月“鹊桥”。“嫦娥五号”携月壤归来。工程研制团队一路攻关攻坚,始终按照一张蓝图持续推进,逐步实现了从“跟跑”“并跑”到部分“领跑”的转变。

展览生动地讲述了探月人凭借着坚定的信念,把中华民族千年的揽月梦想转化为了现实。同时,充分展现了探月工程作为我国重大科技专项的标志性工程,为建设科技强国和航天强国注入了强劲的动能,并且为新时代推动中国式现代化作出了重大的贡献。

本次展览是探月工程 20 年系列活动的首站,它为期 2 个月。并且后续还将启动探月精神宣讲以及全国巡展等系列活动。

五大重点展品:

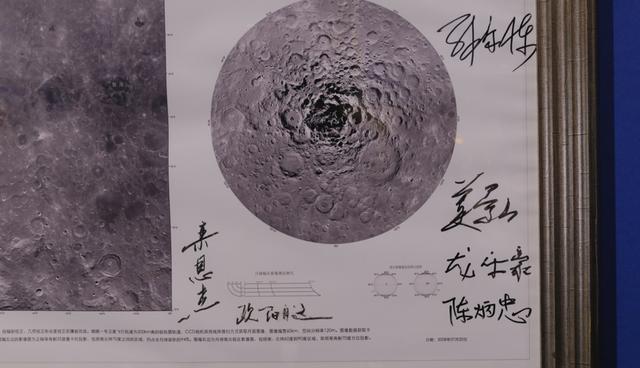

1、中国首次月球探测工程全月球影像图(签名版)

嫦娥一号搭载的 CCD 立体相机是图像传感器,它沿飞行方向对月表目标进行推扫式扫描,从而得到月表同一目标的 3 个不同角度的图像。在拍摄的同时,嫦娥一号搭载的激光测距仪记录了月面的高程数据。这些传回的数据包含了月表照片,以及与照片上地形相关的高度信息。经科学家整合和处理后,制成了我国第一张分辨率为 120 米的全月图。

绕月探测工程总指挥是栾恩杰,总设计师是孙家栋,副总设计师有陈炳忠、姜景山、龙乐豪,月球应用科学首席科学家是欧阳自远,这些人都进行了签名。

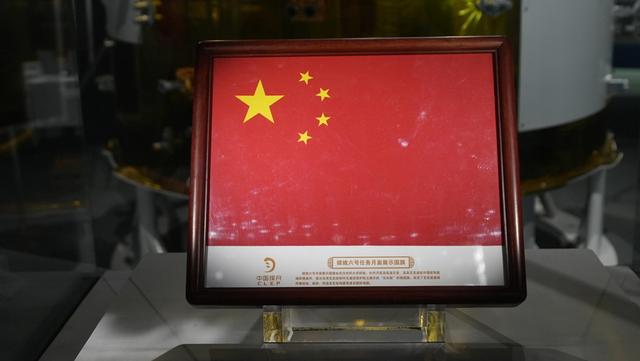

2、玄武岩国旗

科研人员研究月壤时发现,月壤成分组成较为复杂,不过主要是二氧化硅。他们确认月球上广泛分布着玄武岩。通过匹配分析,最终挑选出数据与月壤成分很接近的玄武岩矿作为国旗的原料,这可作为在月面进行原位制造的一次探索。

玄武岩经过粉碎和融化处理后,再将其拉成细丝,这细丝的直径大概只有头发丝的三分之一。接着把这些细丝纺成线,用这样织成的特殊布料制作出“石头版”织物国旗。这种“石头版”织物国旗具有耐低温、抗高温和抗辐射的特性,能够确保在月面永不褪色。

3、嫦娥六号返回器和嫦娥六号降落伞

嫦娥六号轨道器和返回器组合体距离地球超过 5000 公里时,返回器便开始行动。返回器开始脱离组合体,开启它的再入返回历程。返回器自身的体积不大,但在再入大气层时速度很快,高温烧灼的情况是难以避免的。

嫦娥六号为了保证返回器既能防热又能抗烧蚀,借鉴了嫦娥五号返回任务的经验。它根据不同部位耐烧灼和隔热的具体需求与指标,制备了一件专门定制的“贴心防热衣”,以此来保障返回器安全顺利地返回地球。

嫦娥六号返回器降至距地面约 20 公里高度时,开始转入开伞姿态。当到达距地面约 10 公里高度时,返回器会自主检测大气压力,以此来判断高度。接着弹出伞舱盖,打开降落伞,完成最后的减速动作,并且保持姿态稳定。

为确保返回器能安全着陆在预定地点,降落伞采用两级减速的方式,会绽放两次“红白伞花”。其一,有一朵面积仅 2 平方米的“小花”,它是减速伞,负责实施“踩一脚刹车”的动作,对返回器进行初步减速,完成任务后会分离并拉出主伞。其二,有一朵约 50 平方米的“大花”,从外观上看像是由一环一环的风帆组合而成,因此被形象地称作“环帆伞”。主伞的作用是将返回器的速度降低。它要把返回器的速度从 300 公里每小时降低下来。降低后的速度不能超过 50 公里每小时。这样就能确保月球样品安全送达地面。

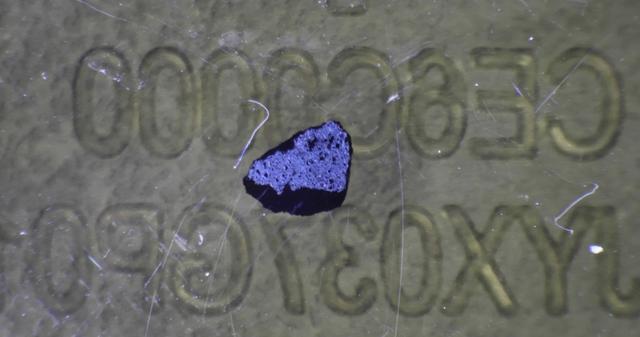

4、月球样品

月球正面、背面样品全球首次同时展出,包含月壤岩屑、粉末。

嫦娥五号月壤样品

嫦娥五号从月球带回的 1731 克月球样品,这是人类首次获取到的月表年轻火山岩区的样品。当下,国家航天局已经向国内 100 多个研究团队发放了科研用的样品,并且取得了诸多有价值的科研成果。比如,从目前发现的月球上最年轻的玄武岩可以了解到,在 20 亿年前月球仍有岩浆活动,这比以往通过月球样品所限定的岩浆活动停止时间延长了约 8 亿~9 亿年;嫦娥五号着陆区的月壤呈现出典型的玄武岩原位弱风化特征,这为全面认识月壤特性以及成壤机制提供了重要证据;还发现了月球的第六种新矿物“嫦娥石”等。

嫦娥六号月壤样品

嫦娥六号月壤样品

将古老的月壤与年轻的月壤进行对比,有望帮助更好地研究月球演化等科学问题。

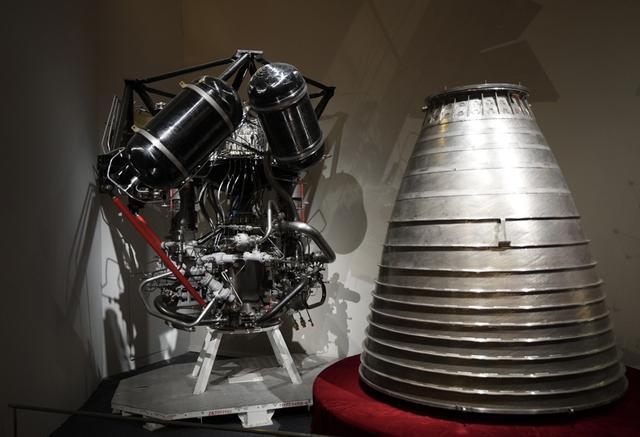

5、YF-77发动机

真空比冲为 428 秒。2016 年 11 月,长征五号运载火箭首次飞行取得了圆满成功。之后,它把我国首枚火星探测器“天问一号”准确地送入了轨道,并且保障了嫦娥五号、六号探月任务都圆满成功。

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://www.mjgaz.cn/fenxiang/275250.html