人们印象里的国际义工旅行,大概是志愿者和一群孩童一同露出微笑,那画面总是洋溢着人道主义的温暖。然而在美好表象之下,隐藏着志愿者与被凝视的当地人之间的矛盾,也隐藏着志愿者与项目组织方的种种矛盾。这种关怀以及拯救世界的情结被去除了神秘色彩之后,参与者开始进行更深入的思考。

沈悦昕在越南岘港的一个偏远村庄待了一周。之后,她提前收拾好了行李,准备离开。

原定的义工旅行已经过去了六分之一,但是还没有达到项目规定的志愿者服务时长,这就表明沈悦昕不能拿回 1000 港元的押金。即便如此,她还是毅然决然地决定退出。

(图/《摩登家庭》第五季)

近些年,存在着丰富简历以及美化个人文书等方面的需求,这些需求促使了国际义工旅行市场的产生。打开一家义工旅行的组织的官方网站,能够看到“每年有 7000 名义工旅行伙伴做出选择”这样醒目的大字。

国际义工旅行指的是在一般旅行基础上加入公益和教学性质的行程。比如去斯里兰卡做海龟保育,这是国际义工旅行的一部分;去柬埔寨教当地小孩中文,这也是国际义工旅行的一部分;在肯尼亚村庄里做妇女志愿者,同样是国际义工旅行的一部分;在冰岛街道上清理垃圾,还是国际义工旅行的一部分。

义工旅行为期几天或者几周,它到底能不能帮助到他人呢?又或者它只是一个纯粹商业化的旅行产品?

花钱出国当义工,还是当牛马?

今年大一的沈悦昕通过学校的一封邮件,了解到一个在 20 世纪 90 年代创建的非营利性国际组织。

沈悦昕出于丰富简历和个人体验的目的,同时对商科和公益都怀有兴趣,在大一寒假经由这个国际组织报名参与了越南岘港的一个公益旅行项目。

根据项目介绍,工作内容主要包含两方面,一是帮助当地社区建设可持续的旅游业,二是开展市场营销相关工作。

沈悦昕报名的国际义工项目。(图/受访者提供)

参加者依据行程安排以及住宿条件的差异,通常需要给义工旅行的中介机构交付一笔费用。这笔费用通常只是涵盖项目期间在当地的住宿以及餐食方面,而机票、签证、旅行保险等事宜,都得由自己去处理解决。

合同注明,只有在该项目待够 6 周时间,才可以拿回这笔押金。

沈悦昕到达当地后,才发觉真实情况与介绍相比,要复杂很多,并且严峻很多。

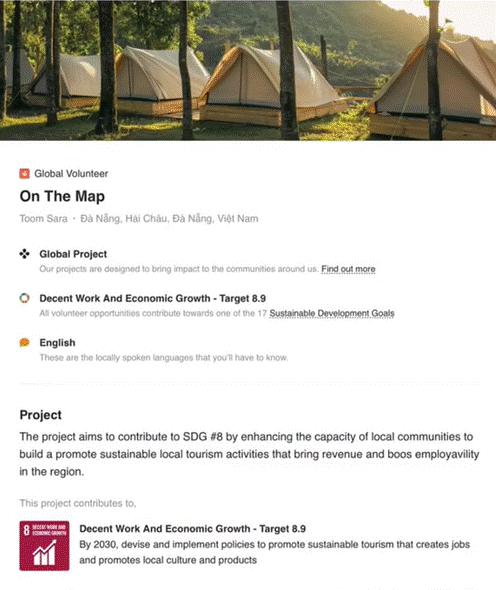

当地的食宿环境,比沈悦昕想象中更加恶劣。(图/受访者提供)

那儿的住宿条件极差,床单和被子里有虫子,并且还能看到狗的脚印。没有洗衣机,洗衣服得去城里,然而从村子出去的车一天只有一趟。吃饭环境也很不卫生,人们用过的碗浸泡在地上的水盆里,一只狗还时不时地过去舔餐具。

沈悦昕向记者讲述,与她有接触的越南工作人员均为男性。这些人多次询问她恋爱状况等越界问题,这使她感觉极其不适。尤为重要的是,她所居住的地方几乎不存在安全保障,“门锁出现了故障,从里面从外面都能够进入”。

在当地,沈悦昕接触的工作人员都是男性。(图/受访者提供)

她向这一活动的中介组织反映问题,期望能得到解决。然而,她发现对方全程都在进行线上对接,还表示“已经做了很多沟通”。对于沈悦昕所说的男性员工言语过界以及门锁不安全的问题,对方只是口头保证“在那里一定是安全的”,并且强调“工作人员的人品也都是很好的”,但并未帮她解决任何实际问题。

沈悦昕将她遇到的问题向中介组织的人员进行了反映,之后对方回复说“保证”不会有任何事情发生。(图/受访者提供)

最终让沈悦昕萌生退出想法的原因,是这个项目几乎未依照职位描述为她安排工作内容。网站介绍里的工作安排,主要是通过各种方式去了解、分析当地的旅游情况,其中包含与游客交流以及开展小型活动等。

实际上,她被安排去做拍风景照以及装饰圣诞树等杂活。组织负责人给出的解释是“天气不好”以及“不是旅游旺季,所以游客不多”。对沈悦昕而言,这就意味着此次旅途难以获得任何与市场营销相关的经验。

项目介绍称,工作内容主要是与当地旅游业相关的活动。(图/受访者提供)

沈悦昕回忆,申请该项目时,每场面试的时间为 45 分钟到 1 小时。面试者需回答很多问题,当时她以为这个项目竞争激烈,以为有十几二十个优质竞争者,但最终发现,实际报名的只有三个人。

一场以自由为名的骗局

对国际义工旅行祛魅的,不只沈悦昕一人。

周霖从斯里兰卡回来之后,形容她此次的旅行是“以自由为名义的骗局”。

周霖向《新周刊》表明,在当时的海龟基地中,仅有她以及另外两名中国女生是全职参与其中的。而陆续来到这里的则是白人学生,“这些白人学生或许都是为了刷简历才来的,他们一周可能只会工作两三个半天。”

(图/《白莲花度假村》第一季)

当地工作人员存在隐晦或直接的区别对待行为,这让周霖感觉越来越不适应。周霖注意到,在海龟繁育基地,工作人员 A 总是对白人亲切地开着玩笑,然而对待他们时却是“你,过来,干这个”,态度非常傲慢,脸上没有任何表情。

除此之外,在安排清理工作时,像清理鱼内脏这一工作,A 会让周霖空手进行清理,然而却会给白人提供手套;会优先安排白人去接触放生小龟、采集出壳小龟这类较为轻松且有意思的工作。“我们稍微休息一会儿就会被喊去干活,而与此同时就有白人站在旁边休息。”

周霖当时经常需要给海龟水池换水。(图/受访者提供)

矛盾在第五天集中爆发,起因是不合理的工作量。

那一天,工作人员 A 让周霖与另外两人一同去换掉海龟大水盆里的水。他说:“我给你们形容一下盆的大小。这个盆比普通小孩洗澡的盆要大,大概是普通小孩洗澡盆的两三倍,而且很深。”周霖表示,之前换水的工作是由十几二十个人共同完成的。每个人之间相距四五米,依次排成一条线。他们从盆旁边开始,一直站到了海滩上。大家从海里接水,前一个人走路不稳地把水桶递给下一个人。就这样持续了半个小时,而当时只有三个人,所以花费的时间就更久了。

海龟基地的负责人 C 明确表示工作量过大,仅靠三个人无法完成。之后他表示,如果无法完成,就结束这次的义工项目。周霖说,负责人反复跟他们强调,他们来这里做义工,基地是给他们分配任务的,这个任务是必须要做的,要是不做或者觉得背痛,是可以离开的。

周霖在斯里兰卡期间寄宿于 C 家。在争论过程中,C 有用力拍桌子以及大声吼骂等过激举动。周霖表示,该机构收取的食宿费是每周 240 美元(两人同住一间房),在斯里兰卡市区,这个费用足够住上条件更为优越的酒店。

C 曾对我说,这里是他的家,他让我住在他家。因此,我没有资格对他大声说话,并且他还威胁我要报警把我抓起来。周霖到现在回想起来依旧觉得后怕。

(图/《调音师》)

周霖立刻联系了机构,表明要立即退出这次旅行。她安全抵达科伦坡后,简单梳理了在斯里兰卡当地的遭遇,并将其发到了义工机构的群聊里。有群友回复说,这个海龟保育基地的工作人员及其家人,之前就对更早的参与者有过过激行为,甚至有性骚扰的倾向。

周霖的机构在此之后下架了这个项目。她发现,仍有其他机构在推广和宣传类似活动。这家海龟保护中心依然接待着远道而来的义工们。她在其他人的分享照片中看见了中国女孩与 C 站在一起的合影。“若她知晓 C 家里发生的事,她是否会像我们一样后怕?”

当高价旅行贴上公益标签

谢佳现居非洲,从事旅游业,并且与国内 NGO 组织有长期的接触。在她的观念里,国际义工旅行的本质其实还是旅游产品,不过从市场营销的角度来进行考虑的话,就会更加注重这趟旅途给当地所带来的贡献,还能够附加一些额外的价值。

机构推出的非洲义工旅行包含参访肯尼亚联合国、参访贫民窟、访问当地女性社区以及前往马赛马拉国家保护区等内容,其报价约为 26000 元(九天八夜)。谢佳觉得,从非洲旅游业的平均水准来考量,这个价格处于相对适中的状态。

她强调,普通的没有主题的旅游与这种“义工旅行”不同,这种“义工旅行”的利润空间更大。

例如我们进行非洲草原旅游规划时,起码会确保游客在马赛马拉国家公园能有两天的行程。一个人一天的门票价格为 200 美元。要是进行义工旅行,或许只会安排游客去一天,而多出的时间则用于与马赛社区的当地妇女进行互动。但是与马赛当地妇女互动的成本肯定达不到 200 美元。所以,即便义工旅行的报价和普通旅游产品相同,它的成本也会比普通旅游产品更低。谢佳进行了解释。

此外,非洲贫民窟有其自身的运作逻辑。其中存在真正管事的帮派,外国人通常难以进入。谢佳表示,若与贫民窟的社区领袖关系良好,或者通过旅行社与当地非政府组织(NGO)进行沟通,就有机会达成某种协议,比如让外国游客前来与他们聊天互动,进而可以获得一定的钱财等。

有人提出质疑,在一些国际义工旅行中,其行程设置似乎仅仅满足了参与者的观赏需求。这种情况就像是把欠发达地区人民的生活,当作了游客用来展示廉价同情心的景观。

南非的一处贫民窟。(图/pixabay)

谢佳对此有不同意见:非洲本土有不少学者反对这件事,原因是它让非洲居民处于被观赏的境地。然而,在旅游这件事上,谢佳认为游客和当地居民本质上是不平等的,没必要将当地居民当作被动接受的角色。

当被问到组织一场义工旅行的利润该如何分配时,谢佳隐晦地表达:“关于这笔钱具体是多少,我不敢直接替友商说,只能说不会特别多。”

(图/pixabay)

实际上,即便是带有公益元素的义工旅行,也终究无法彻底免俗。

周霖在参与海龟保育时,听到欧洲学员小声议论:“基地把这些海龟一直圈养在小池子里,这样对它们真的好吗?”她还留意到,海龟保育机构会向当地居民购买那些私下挖的龟蛋。在她的认知里,这种购买行为会刺激当地人的私挖行为。

2004 年印度洋海啸过后,斯里兰卡的南部海岸线出现了数百家海龟保护基地。其中一些保护基地未能避免商业化的趋势。在社交媒体上,有不少游客发帖,对这些保护基地收费不合理以及实地简陋等问题进行了吐槽。

许多游客发布了关于斯里兰卡海龟保育中心的避雷帖子。(这些帖子带有相关图片,图片是社交媒体截图)

离开斯里兰卡后,这次不愉快的义工旅行便结束了。然而,周霖明白,该事件对她的影响仍在持续,并未结束。

她决定不再参与类似的国际义工活动,不再怀揣着“深入感受欠发达地区的文化,瞧瞧自己怎样去帮助他们”的想法去旅行。她认为这样或许显得人文关怀不足,但她不想再拿自己的安全去换取一个未必能得到的意义和成长。

他们在来到当地之前,以为国际义工的工作是在蓝天碧海之间进行体面的善举。然而实际上,他们睡的是有虫子的床,做的是掏鱼内脏之类的杂活。他们一边按照指引做事,心中带着反感和困惑,一边对这些活动究竟能否帮助他人的初衷产生了质疑。

原本设想能够与当地人友好相处,然而这种景象却被种族歧视、不合理的工作量以及人身威胁等意外情况所取代。

在斯里兰卡后面的那段行程中,我始终担忧自身的安全。我反感与当地人进行接触,也对自己来当义工的选择产生了质疑。周霖甚至由此产生疑问,她对于世界的善意想象,有时是否仅仅只是一种对意义过度的追寻以及一种愚蠢的表现呢?

(应受访者要求,沈悦昕、周霖、谢佳均为化名)

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://www.mjgaz.cn/fenxiang/275467.html