近年来,我们经常能听到这样的论调:在 AI 时代,人文学科注定要走向衰落。小红书上各种“文科生自救指南”,都在劝诫文科生“转码”,让他们放弃人文学科。其意思是,那些专注于阐释、文化以及人类经验的学科,在这个越来越被算法主导的世界里,已经变得不合时宜,就像过时的古董一样。

但生成式人工智能(GenAI)的能力在不断增强,很多人察觉到,“转码”似乎并非就意味着可以高枕无忧。当 AI 能够在 5 分钟内完成原本需要 50 小时的编程工作时,传统的计算机科学(CS)正面临着前所未有的挑战。

挑战带来了机遇。最近,国际计算机协会(ACM)发表了一篇博文,名为《计算机科学与人文科学在 GenAI 时代的融合之路》。这篇博文指出,两个领域各自面临着危机,而这些危机很可能会成为促使它们走向深度融合与重塑的契机。

图来自于《Communications of the ACM》的相关博文。

不仅是人文学科的黄昏,CS 也面临“存在危机”

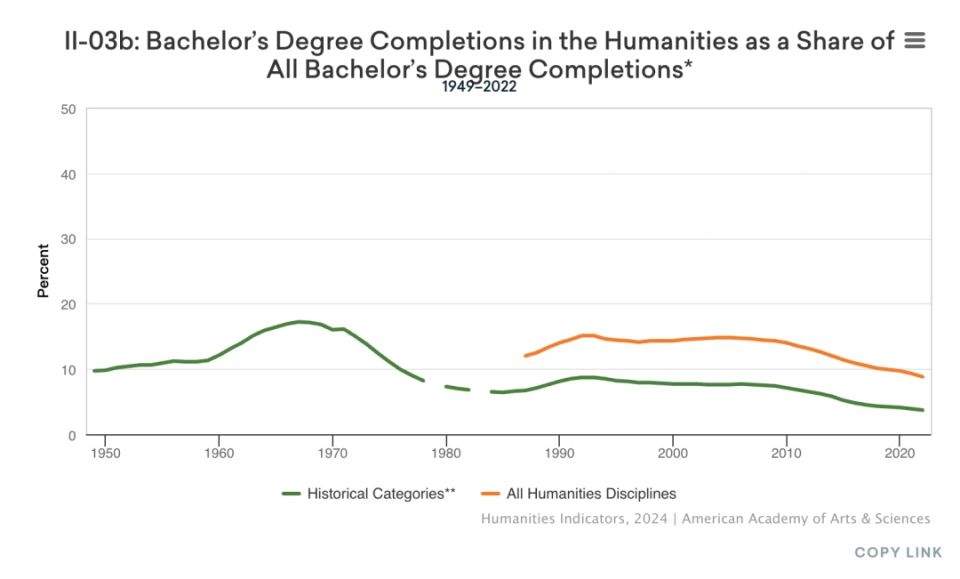

人文学科的困境是一个常被提及的话题。从美国艺术与科学院等机构所掌握的数据来看,美国大学授予的人文学科学士学位的比例在 2005 年时接近 15%,而到了 2022 年,这一比例显著下降到了 8.8%。究其原因,一方面是整个社会对高等教育的“就业市场准备度”以及即时经济回报给予了前所未有的重视。在功利主义的影响下,教育逐渐被看作是通向特定职业和高薪的直接途径。计算机科学毕业生通常能进入一个市场,这个市场有大量高薪职位、相对稳定的需求以及清晰的职业晋升路径。而人文学科毕业生往往面临着不太确定的就业前景,起薪也比较低,并且常常需要获得额外的证书或更高的学位,这样才能获得稳定的职业发展。

(来源:美国艺术与科学院)

这种明显的市场差异,把许多原本可能对历史、文学、哲学怀有浓厚兴趣的学生,推向了看似更“实用”的 STEM(科学、技术、工程、数学)领域。这必然形成了一个负反馈循环:入学人数减少,使得相关院系获得的经费和资源相应地被削减,进而进一步降低了其对未来学生的吸引力,学科的活力也随之萎缩。

人文学科内部的情况也不容乐观。20 世纪中后期兴起了后现代主义思潮,这一思潮是对现代性所信奉的宏大叙事、普遍理性和绝对真理的反思与批判。它极大地深化了我们对知识、权力和语言的理解,同时也带来了一些未曾预料到的后果。它对“真理”和“进步”这类概念提出了质疑,在一些领域,像是注重功能实现以及技术迭代的计算机科学领域,看起来影响不是很大。毕竟技术确实在向前发展,产品的功能也在持续增强。

这种怀疑论深刻地触及了人文学科的核心,而人文学科正是围绕着意义、阐释和价值来进行探讨的。后现代主义的批判让学术讨论变得更加复杂,有时甚至显得难以理解,与公众的日常关切和现实需求产生了一定的距离,降低了它在公共领域的可接近性和影响力。

许多人认为计算机科学在 AI 时代是“显学”且高枕无忧,但就在此时,GenAI 的崛起给它带来了巨大冲击。博文中表明,GenAI 正有威胁要使计算机科学领域的核心智力任务实现自动化,从而引发了该领域自身的“存在危机”。

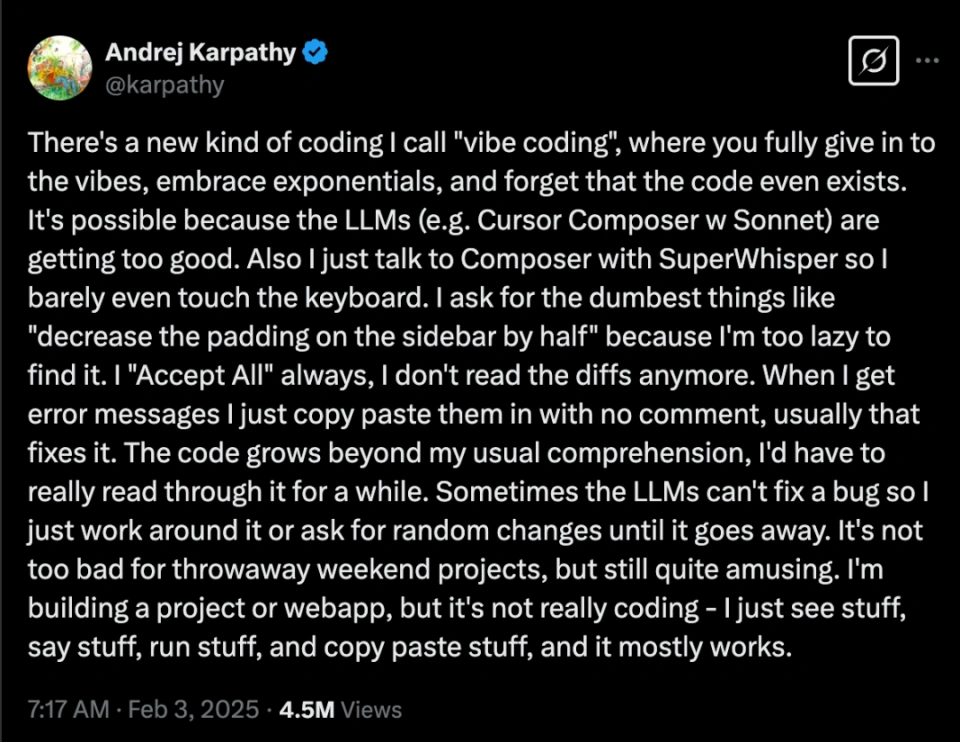

一名学生花费四年宝贵时光,勤奋学习 Python 编程。2021 年,他满怀信心地毕业。然而,他突然发现,如今的 AI 工具只需短短几分钟,就能生成、调试甚至优化他曾经需要耗费数十个小时才能完成的代码。这不仅是效率的大幅提升,更是对计算机科学教育核心价值的根本性拷问。传统的计算机教育,尤其是那些着重于特定编程语言语法、框架使用以及基础算法实现的课程,是否还在为那些或许在学生毕业之时就已经被 AI 大幅度改变,甚至即将消失的工作岗位培养人才呢?

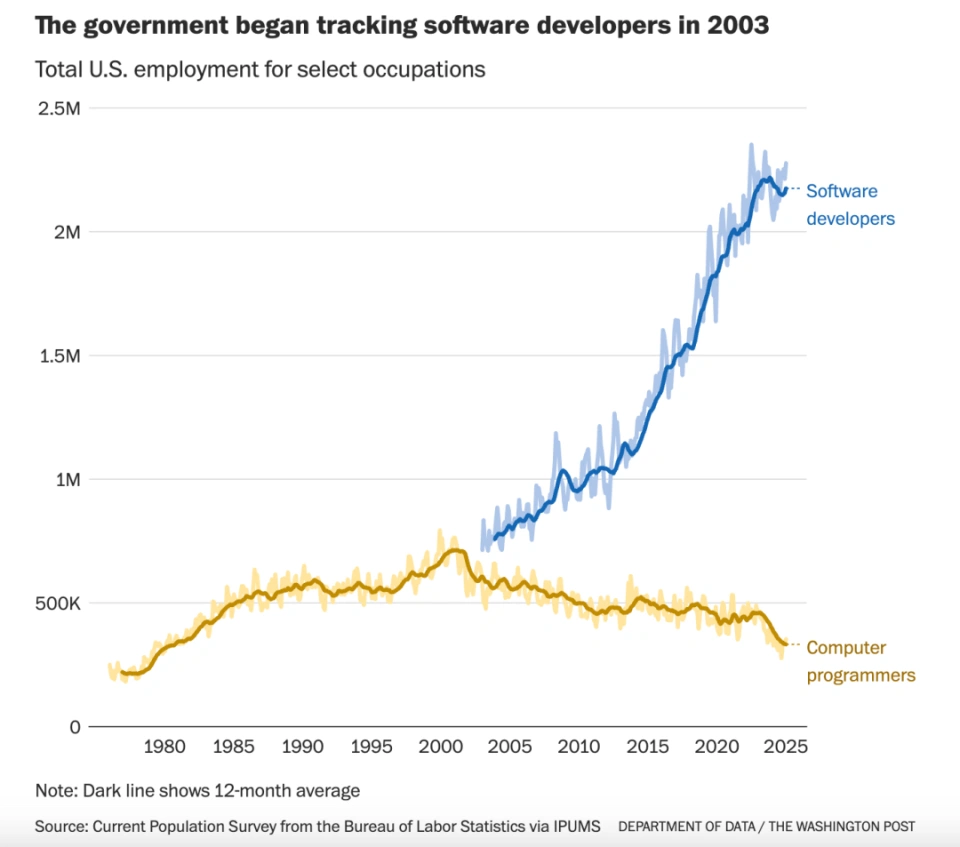

图显示美国程序员就业人数在下降,其来源是 THE WASHINGTON POST

当 AI 能够完美处理语法细节,像曾经让无数初学者头疼的分号与括号匹配等;能够自动生成功能模块;甚至能够提出调试建议时,我们对“计算机科学家”核心能力的定义就必须随之发生演变。仅仅掌握编程的“技术”层面,也就是如何按照规则编写代码,似乎正在迅速失去价值。

计算机科学领域开始有了一种担忧。这种担忧是,未来会不会培养出一代开发者呢?这些开发者只会熟练地“提示(prompt)”AI,然而对于底层的计算原理、数据结构选择的深层原因以及系统设计的复杂权衡,他们却知之甚少。这种对核心能力空心化的恐惧,让计算机科学开始深刻地反思其教育目标和评估方式,并且与人文科学一同陷入了对自身未来价值的追问。

融合的潜力

博文指出,面对 GenAI 所带来的共同震荡,计算机科学和人文学科并非只能处于被动接受冲击的状态。相反,这场看似具有摧毁性的危机,或许蕴含着前所未有的机遇。这是一个能够促使这两个长期以来被视为分别属于“科学”与“人文”、“硬”与“软”两极的领域,走向深度融合,并实现共同振兴的历史性契机。

GenAI 的一个直观贡献是它具备强大的自动化能力,这种能力可以把人类从众多重复性且规则导向的智力劳动里解放出来。对于人文学者来说,这意味着能够借助 AI 来加快处理数量极多的历史档案,比如自动转录手写文献,快速翻译多种语言的资料,初步进行大规模的文本模式分析;对于计算机科学家而言,这意味着可以把那些繁琐的代码调试工作、单元测试用例的生成工作以及样板代码的编写等任务,部分地委托给 AI 去做。

这种解放并非是智力的外包。人类有限的认知资源,如注意力、创造力、批判性思维等,从“技术性”的束缚中被释放出来。这样一来,人类就能更专注于更深层次的智力探索,能进行更具原创性的思考,也能更有效地解决更复杂的跨领域问题。

早期的图形化编程环境是这样的。像卡内基梅隆大学开发的 Alice 以及麻省理工学院开发的 Scratch ,它们通过把编程语言的语法门槛降低,让学习者能够更早且更直接地去接触和进行计算思维的核心方面,也就是问题分解、逻辑构建和算法设计的实践。GenAI 同样有潜力,它可以通过自动化处理语言以及数据等基础性任务,从而降低人文学科和计算机科学的入门门槛,使更多的人能够接触到这些学科,并深入探究其核心问题。

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://www.mjgaz.cn/fenxiang/275561.html