大疆自动驾驶的价值还在不断增加。

最新消息是,占中国乘用车总销量近一半的独立汽车制造商比亚迪和大型国有制造商上汽集团同时投资。

自动驾驶赛道上,到2024年底,梯队、阵营、排名将在浪潮中愈加清晰——

有的人上市寻求资本市场的“热钱”,有的人面临生死存亡的问题,有的人则在幕后默默耕耘,拓展地盘……

脱胎于大疆汽车的卓宇科技,是“开疆扩土”梯队中的一员。

也是华为在汽车行业智能驾驶影响力不断扩大的时刻,有望成为能“战斗”的一员。

比亚迪上汽“带单来投资”

不久前,卓宇科技股份有限公司(以下简称“卓宇科技”)发生工商信息变更,新增多名股东。

一是比亚迪子公司深圳比亚迪创新材料有限公司,出资288万元,持股比例3.9%。

另外两家是苏州深其利纳绿色股权投资合伙企业(有限合伙)和嘉兴君宇股权投资合伙企业(有限合伙)。它们都是上汽集团直接或间接控制的私募股权投资机构,围绕汽车上下游产业链进行投资。

两家公司合计出资约224万元,持股比例约3%。

卓宇科技的注册资本也由约人民币6,798.86万元增加至约人民币7,312.21万元。

引入比亚迪和上汽两家新股东后,卓宇科技公开股权结构如下:

它告诉我们两个重要信息:

首先,大疆独立为卓宇科技后,采用了VIE结构,由一家在香港注册的公司控股,以方便未来IPO。

其次,卓宇科技的融资思路与华为汽车BU有很大的重合,都是引入重要车企的战略投资。

与华为独立汽车BU不同,银网科技估值1000亿,投资门槛10亿。如今的卓宇科技,是车企稀缺的自动驾驶优质投资标的。

不仅有其自身的估值因素,更重要的是大疆的自动驾驶能力得到了认可和验证。

在新的投资者中,上汽实际上是大疆自动驾驶最早的用户和支持者。大疆解决方案在五菱系列A级车上的落地,是高端智能驾驶功能在全行业普及的开始。

结合前不久的官方声明可以看出比亚迪的投资押注:

计划在入门级车型(10万级)普及基础智能驾驶功能。

大疆车这边

2016年3月,大疆创新发布了Phantom 4无人机。这是大疆创新首次在无人机上成功引入双目视觉技术,使其能够自主跟随和避障。

这款产品将大疆直接带入机器视觉时代,这也是大疆在智能驾驶领域坚定发展的关键。双目视觉技术也成为卓宇智能驾驶解决方案的基础。

2016年,大疆正式成立车载项目团队,创始管理团队几乎来自大疆无人机项目。

时任香港科技大学助理教授的沉少杰成为大疆车载项目的负责人。彼亦曾担任香港科技大学-大疆创新联合创新实验室主任及大疆创新首席机器人专家。

2021年,大疆汽车将首次亮相上海国际车展。它还与上汽通用五菱合作推出了新概念车KiWi EV。随后的量产车型成为大疆首款车型,在十万级车上实现了包括自动泊车、高速NOA等高端功能。

2023年,大疆自动驾驶业务将从集团中独立出来,成立新公司,名为卓宇科技。大疆仍然是幕后实际控制方。

供应商称为“卓宇”,内部技术系统称为“承兴平台”。有引人注目的“舱内”激光雷达解决方案,也有纯粹的视觉解决方案。

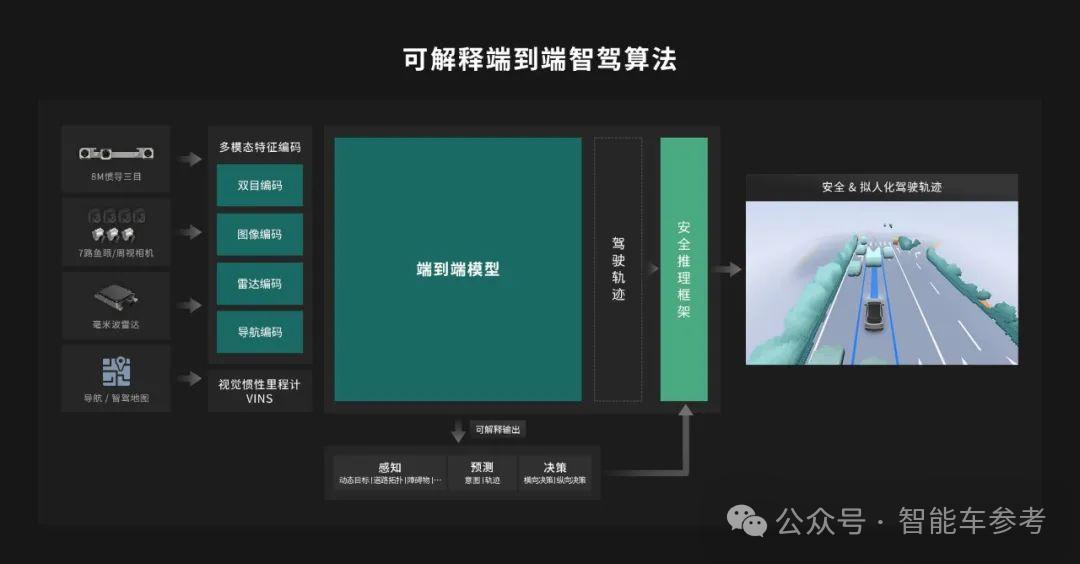

其特点是能够在极限算力压力下高效部署模型。通过一个模型连接感知、预测、决策、规划等多个模块,智能驾驶系统信息传输损耗更少,性能体验上限更高。同时,在端到端模型中保留了感知、预测和决策模块之间的可解释输出。

具体配置方面,可以是7V或10V,8M前视惯性导航双筒望远镜(两个摄像头),可选配毫米波雷达和超声波雷达。

价格仅为主流融合传感方案的几分之一甚至十几,却能实现近100%相同的功能。在大多数正常场景下它也非常稳健。

大疆从来不追求单一传感器性能的绝对领先,也不是简单的“反激光雷达”。即使大疆本身也在开发融合解决方案,但整个系统的可靠和安全基础仍然是大疆的纯粹愿景。软件算法能力。

例如双目方案底层的高通8650平台,大疆就搭载了基于Transformer的联合预测决策模型。

输出两件事:1)其他车辆的预测轨迹; 2)自己决定分配。

有两个好处:

1)在同时左转的游戏场景中,传统方法并不能很好地判断迎面车辆是挡路还是停车。通过这种NN模型预测和决策网络,可以降低误制动的概率。

2)在进行城市绕行决策时,可以准确输出绕行时间。例如,对于路边停下来的车辆,传统的决策系统需要知道它是什么场景,是否是停下来的车辆,才能做出绕行决策。然而,通过NN决策网络,它可以发起绕行并提高绕行决策的准确性。

类似的技术方案还有很多,大疆正在逐步量产。从技术角度来看,激光雷达可以回归到“辅助”和“冗余”的位置,从而实现高端智能驾驶的大规模普及。

即使对于激光雷达的“刺激眼睛”解决方案,激光雷达的作用也只是补充冗余的传感数据。对分辨率和检测距离的要求远低于传统融合传感方案,大大缩短了量产和车载车辆的时间。成本门槛。

2024年底,L2+赛道将重新洗牌

卓宇科技2024年底的新进展虽然是在融资层面,但真正体现了今年L2+赛道竞争的关键要素。

投资方之一的上汽代表了自动驾驶玩家有能力获得订单并量产车辆,这是对过去积累的认可。

而比亚迪则体现了当前高端智能驾驶的发展趋势:低成本、大规模普及。其背后的技术驱动力是端到端系统。

以这两个标准来衡量,今年量产的智能驾驶赛道已经出现了新的格局。

首先,一批车企已经率先实现了端到端技术系统的量产,这意味着有路的地方就可以开到哪里,并且点对点完全在线,而且不依靠高精度地图来交付智能驾驶模型。

包括华为的“三大境界”、小鹏、理想、长安(艾维塔、深蓝)、长城(蔚来)、东风(蓝图)……他们都是目前端到端的一线玩家。

除了全栈自研的理想和小鹏之外,第一梯队背后公认的玩家是东风和长安联合选择的华为,以及长城选择的圆融七星。

接下来,计划在2025年实现端到端智能驾驶的企业包括比亚迪、一汽、蔚来、大众、奇瑞、上汽等。

他们的方法更加灵活。以比亚迪为例,根据车型定位有多种不同的解决方案,比如与大疆合作针对销量20万元以下的车型,与Momenta合作针对高端个性化的腾势、方宝产品。 ,并且还生产了搭载华为解决方案的旗舰Leopard 8来试水。抬头看最高端,就是比亚迪的自研领域。

一汽、上汽、奇瑞也类似。他们为高端型号和入门级型号选择不同的供应商:

上汽智机与Momenta合作,还引入了大疆创新,甚至被曝与华为合作。

一汽红旗国雅车型搭载的是商汤科技提供的智能驾驶系统,入门级天宫08则是大疆项目。

奇瑞已量产文远知行与博世联合开发的智能驾驶车型,并刚刚与商汤科技达成合作。

至于大众汽车,则比较特别。押注合肥重启转型后,将不再与一汽上汽绑定,而是自主选择地平线高端智能驾驶作为首张端到端答卷。

从名字被屡次提及、与主流车企建立合作关系的L2+玩家身上,我们可以看到当前洗牌的决定因素。

端到端是“摆在桌面上”的前提和必要条件。另外,门槛是有订单、有交付,并且要在主流车企的产品上进行验证。

大家还在烧钱,融资也会更多,但是不会单独出现。其中大部分将伴随着来自汽车公司的订单和股权投资。

至于投资金额和追加投资频率,代表着整车厂对端到端研发和硬实力落实的认可。

考虑到智能驾驶普及的市场依然巨大,除了2025年尾部玩家被无情淘汰之外,自动驾驶赛道最大的看点无疑是领先玩家之间的端到端军备竞赛。

如果说2024年是智能驾驶开始成为核心卖点的一年,那么随着智能驾驶整体吸引力加速提升,其背后的智能驾驶供应商也将迎来加速和洗牌。

要么成为一线智能驾驶供应商,要么落后被纳入或淘汰。

汽车行业是残酷的,华为掀起的风暴正在引发产业链的全面洗牌。

本文来自微信公众号,作者:贾浩楠,36氪经授权发布。

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://www.mjgaz.cn/fenxiang/273383.html