如果你每天通勤开的是智能汽车,那么有两个消息,一个是好消息,一个是坏消息,你想先听哪一个呢?好消息是,每行驶 1 公里,可能会产生 5 元的价值;坏消息是这个收益与你无关,你只是车企在收集智驾数据时的“无偿劳工”。

新能源车企的智能化战役已然打响,既然已经开始就不能回头。车企需要海量数据进行深度学习,以此提升智驾的决策能力,深入挖掘技术方面的护城河,从而能够以低维度去打击竞品。

数据是从哪里来的呢?一方面是自己的 AI 训练集群,另一方面就需要自家的车主去行驶、去“无私地奉献”。每一米的行驶都有其意义,车主们所踩过的坑以及绕过的路都更具有价值。

公开数据表明,特斯拉每天新增的智驾训练里程达到 1.4 亿公里。鸿蒙智行发布的年度智驾报告显示,在 2024 年,鸿蒙智行的智能驾驶总里程突破了 14 亿公里。

粗略算的话,车主每年创造的价值至少有数十亿,而这些价值都给车企了,可是车主分到钱了吗?

1.车主吃力不讨好:免费打工还受监控

答案是否定的。并且由于数据被“窃取”,车主不仅没有赚到钱,还得搭进去一些。

张先生在杭州工作(化名),最近他发现自己的车险续保费用比去年上涨了 30%。保险公司解释称,依据他的智驾系统所记录的急刹车频率以及变道频率,系统判定他的驾驶习惯风险较高。

张先生这才发觉,自己在每天通勤时所使用的自动驾驶功能,竟然成为了保险公司评估风险的“数据间谍”。并且,更让他感到愤怒的是,当他提出要查看原始数据时,保险公司却称“数据所有权属于车企”。

这场纠纷看似普通,却揭开了一个真相,这个真相曾被刻意忽视。当我们的车辆在城市道路中穿梭,每一秒都在给车企创造巨额财富。而作为数据生产者的车主,在这场游戏中却成了唯一的“无偿劳工”。

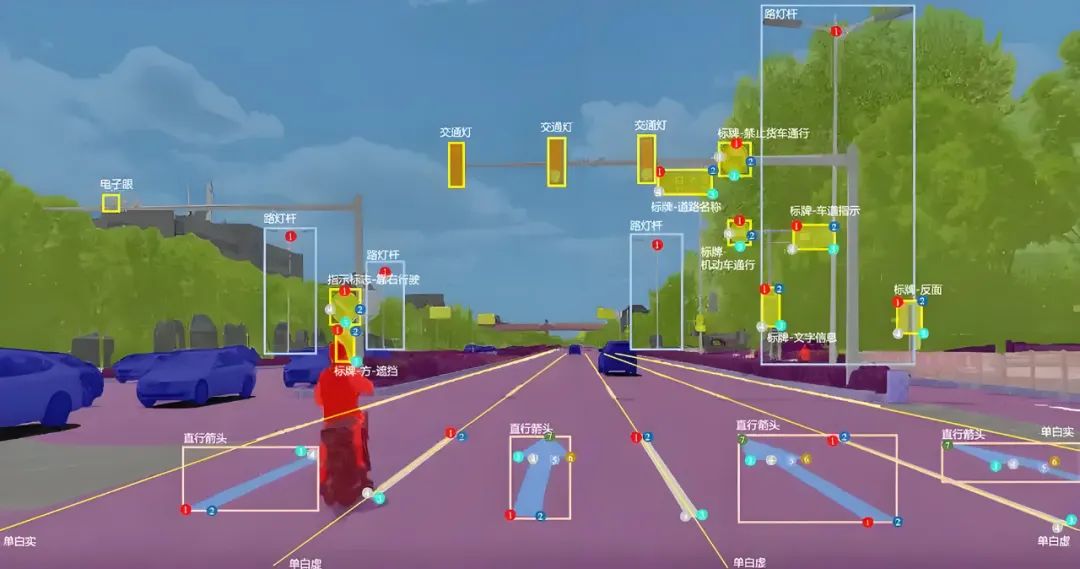

每天清晨,北京的李女士启动她的智能电动汽车。启动后,车载摄像头开始扫描周围 360 度的道路信息。同时,激光雷达记录着每栋建筑的轮廓。并且,定位系统精准捕捉车辆与信号灯的距离。

图为车载摄像头扫描道路信息的示意图,其来源是互联网新能源观的截图。

这些数据被实时上传到车企的云端服务器,之后经过算法的清洗处理,就变成了能够用来训练下一代自动驾驶模型的“黄金饲料”。

车企对此并不回避。华为乾崑智驾的最新报告表明,在 2024 年其智驾的总里程达到了 14.53 亿公里,这些数据被用来优化环岛的通行效率以及提升施工路段的识别精度。特斯拉更是在用户协议里做了铺垫,“您同意车辆生成的数据能够用于对产品和服务进行改进”。从表面看这些条款很温和,但实际上是把用户变成了无需付费的数据采集人员。

但数据的价值分配处于极度失衡的状态。曾有业内人士做出估算,自动驾驶数据每公里的价值是超过 5 元的。按照这样的计算,华为去年 10 月的 1.97 亿公里数据所蕴含的潜在价值接近 10 亿元,然而这些收益从来都没有与车主进行共享。

2024 年 10 月华为智驾的总里程为 1.97 亿公里,此信息来源于互联网新能源观的截图。

讽刺的是,张先生想调取自己的行车数据时,常常需要支付数百元的费用,且这是“数据提取费”。

比起费用,隐私泄漏问题显然更为严重。

如今的智能网联汽车成为了一个生态系统。它需要采集车主的行驶轨迹、驾驶习惯等信息,还需要采集人脸指纹、车内语音等个人信息,以此来提供更多的智能化和个性化服务。而这些数据,像高清晰度视频、高精度位置信息以及高敏感度个人隐私信息等,必然会给车主的隐私安全埋下隐患。

特斯拉的前员工表示,他们曾利用内部消息系统,将客户车载摄像头记录的部分视频和图像进行私下分享。其中包括“裸男”事件、车祸事件以及路怒事件等。

2.数据的隐秘掠夺:从方向盘到服务器

所以,当你握住方向盘的那瞬间,你的数据就成为了他人的摇钱树。同时,你的数据也成为了他人的猎奇工具。

这种“数字殖民”的隐蔽性强于传统资源掠夺。欧洲要求中国智能汽车数据必须存储在本地服务器,在此情况下,德国某车企高管坦陈:“我们并非在保护隐私,而是在争夺数据的定价权。”

在国内市场,某地图公司凭借与车企达成的数据交换协议,从而掌握了全国 70%的实时路况信息。并且,该公司每次对收费标准进行调整,都能够引发物流行业的成本方面出现重大变化,就如同发生了一场地震一样。

在上海某科技园区,一家头部车企的数据中心出现了令人惊讶的情况:工程师把车主上传的夜间行车视频输入到 AI 模型里,接着这个模型自动把暴雨中的行人轮廓标注了出来。这些经过标注的数据被整理成“极端天气训练集”,然后以每 TB 20 万元的价格卖给了自动驾驶初创公司。在购买者当中,有该车企的竞争对手。

这种“数据中间商”模式已成为行业内的潜规则。某新势力品牌的内部文件表明,其在 2024 年的数据销售收入占总营收的 12%。其主要客户包含保险公司、地图公司以及广告商。更为隐蔽的是数据所具有的时间价值。当你的车辆记录下某条新开通道路的信息时,车企会立刻将其运用到导航更新中,然而最早为该数据做出贡献的车主,甚至连一句感谢的短信都无法收到。

数据霸权还扭曲着市场竞争。

华为仅去年一年就拥有 14 亿公里的智驾数据,能够精准预测某个十字路口的事故概率,从而为合作保险公司定制差异化保费。而那些数据积累不足的二线品牌,不得不被迫接受更高的精算成本。这种“数据马太效应”正在对创新造成致命打击,初创公司要么支付极高的数据使用费,要么就永远被困在算法迭代的死循环里。

图显示 2024 年华为年度智驾总里程为 14.53 亿公里,此信息来源于互联网新能源观的截图。

中国自动驾驶的明星企业是纵目科技,这家公司曾有 90 亿元的估值。由于无法获取足够的用户数据来优化算法,最终在 2025 年初破产。其核心产品自动泊车系统失败了,原因是头部车企封锁了数据接口,使得纵目无法接入实时道路信息,导致算法迭代停止。

纵目科技的 CEO 在离职之前发出哀叹。他说在这个行业当中,如果没有数据,就如同在沙漠里去制造潜艇一样。

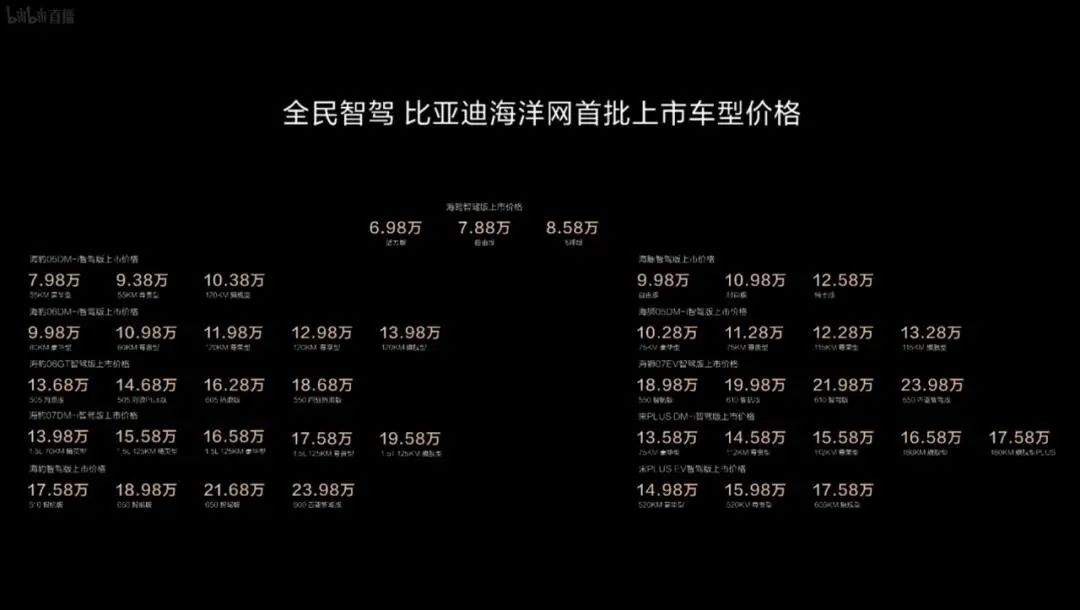

这或许是新能源汽车巨头比亚迪突然宣布“智驾平权”的一个原因。比亚迪将高速 NOA 功能下放到 7 万元车型。

比亚迪将智能驾驶技术下放到 7 万元的车型。来源是互联网的新能源观截图。

有评论称,这场“平权运动”实际上是一场数据收割的狂欢,能让更多车主参与到无偿收集数据的行动中。比亚迪凭借全系车型标配智驾硬件,会在去年每天新增 7200 万公里智驾里程的基础上大幅增加,以此迅速构建起行业最大的数据闭环。它自研的端到端大模型,正是基于对数百万车主驾驶行为的分析而建立的。

这种模式产生了两种后果:其一,低价车型的用户变成了数据“人肉矿机”,他们所贡献的价值比车辆的利润要高很多;其二,中小车企由于无法和比亚迪的数据规模相匹配,所以被迫退出了智能驾驶的竞赛。就像某二线品牌的高管所说的那样:“我们并非在卖车,而是在为比亚迪的数据帝国打工。”

当然,比亚迪因此承受了许多新购车辆车主的指责,还被联名进行了投诉。并且,比亚迪也得接受自身库存车辆变为旧款车型这一事实,进而对其进行降价处理。

3.未来的十字路口:打破数据霸权的可能性

智能汽车市场不断扩大,随之而来的是,越来越多的消费者隐私遭到泄露,滥用问题也日益成为行业内的严重问题。车企之间的竞争不再仅仅局限于技术和性能方面,而是将重点转向了数据的收集与使用。这一趋势使得各界开始对数据权益保护的问题予以关注。

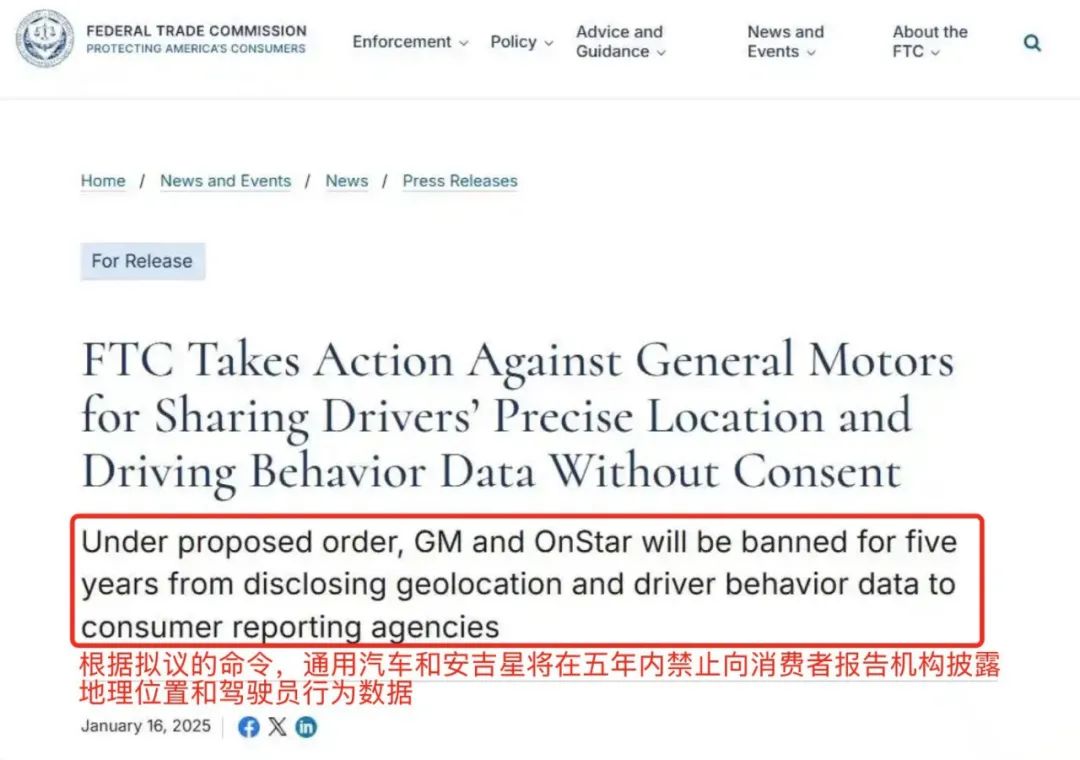

2025 年 1 月,美国联邦贸易委员会(FTC)对通用汽车实施了处罚。其处罚的理由是通用汽车在未经用户同意的情况下,把驾驶数据出售给了保险公司。

图/FTC对通用汽车的处罚,来源/互联网 新能源观截图

数据表明,通用对用户的急刹车行为以及深夜驾驶行为进行了分析。通过这种分析,它帮助保险公司提升了高风险用户的保费。其结果是,部分车主的保费急剧增长了 40%。这一事件揭示了车企能够将用户隐私转化为利润工具,而车主在这方面几乎没有任何能够进行反抗的能力。

事实上,我国也已开始正视数据的产权归属。

2024 年底,北京知识产权法院在某起自动驾驶算法侵权案里。首次做出裁定,要求车企向数据贡献者支付合理的补偿。

相关法律实施了,公众意识提升了,数据滥用和隐私泄露问题会逐渐从只处理个案转变为进行系统性治理。车企得重新思索自身与用户的关系,从“所有者”这个身份转变为“服务提供者”,以此来获取用户的信任。

在深圳,有一群技术极客在开发开源车载系统。他们允许车主自主去选择数据共享的范围以及定价策略。他们所做的实验表明,当车主能够获得数据收益分成的时候,车主主动开启数据采集功能的意愿提升了 3 倍。

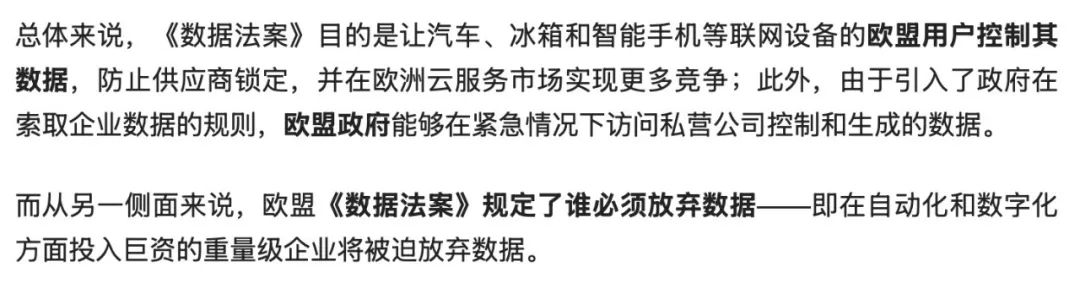

在法律层面,欧盟最新通过的《数字主权法案》有这样的规定:车企必须把数据收益的 15%注入到“公共数据池”中。而这个“公共数据池”是供所有企业能够公平使用的。这或许意味着存在着数据霸权终结的某种可能性。

图/《数字主权法案》目的和影响,来源/互联网 新能源观截图

普通车主更现实的抵抗起始于每一个细微选择。他们会拒绝勾选那些默认同意的数据协议。他们会要求查看并删除车载系统的历史记录。他们甚至会故意在停车场绕行来干扰数据采集。就像那位发现车险涨价的张先生所说:“如果我的每次刹车都在为别人赚钱,那我至少应该知道这笔交易的存在。”

当我们把视线投向道路上的智能汽车时,川流不息的车辆映入眼帘。那些闪烁的车灯仿佛在提醒着我们:在这场没有硝烟的战争中,也就是数据战争里,每一个坐在方向盘背后的人,都应该拥有说“不”的权利。要知道,构成这些数据字节的,并非是冰冷的代码,而是我们真实生活所占据的时间与空间。而这些时间与空间,本就理应属于每一个在路上行驶的人。

或许在不久的将来,我们会看到这样的场景:每次开启智驾功能的时候,车载屏幕会显示道路信息。并且,车载屏幕还会跳出一行字,这行字的内容是“您本次行程预计产生数据价值 XX 元,是否同意共享?”

那时,数据霸权的高墙才能真正被推倒。

本文源自微信公众号“新能源观”,其作者为又见编辑部,36 氪获得授权后进行了发布。

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://www.mjgaz.cn/fenxiang/274492.html